テクノなブログページ

迫りくる震度7 その2【活断層】

活断層とは

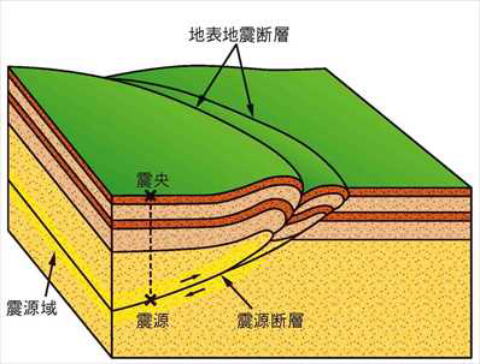

地下の地層や岩盤に力が加わることで割れが生じ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態が 「断層」 です。

地下深部で地震を発生させた断層を 「震源断層」 、地震時に断層のずれが地表まで到達して地表にずれが生じたものを 「地表地震断層」 と呼ばれています。

「出典:地震調査研究推進本部」防災・減災のための素材集より引用

「 断層 」のうち、特に数十万年前以降に繰り返し活動し、将来も活動すると考えられる断層のことを 「活断層」 と呼んでいます。(第四紀(260万年前以後)中に活動した証拠のある断層すべてを「活断層」と呼ぶこともあります)

現在、日本では2千以上もの「活断層」が見つかっていますが、地下に隠れていて地表に現れていない「活断層」もたくさんあります。

活断層の活動周期(間隔)は、数千年(滑動度A級)から数万年(滑動度B級)と非常に長く、日本の歴史で2000年前は、弥生時代まで遡る非常に長い活動周期です。

滑動周期の内の30年間での地震発生確率は、海溝型地震の活動周期とくらべて低い値にしかなりません。

例えば、今後30年以内に発生する確率で、南海トラフ地震は約70~80%と評価されていますが、1995年兵庫県南部地震の発生確率は0.02~8%でした。

2016年熊本地震の発生確率が「ほぼ0%から0.9%」と評価され、我が国の主な活断層における相対的評価として「やや高い」と分類していました。

現在の地震に関する評価は、

地震本部「政府 地震調査研究推進本部」

「地震に関する評価」のページをご参照ください。

長期評価結果一覧で、

・活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧(2025年1月1日での算定)

・主要活断層の長期評価結果一覧(2025年1月1日での算定)【都道府県別】

が、令和7年1月15日付けで掲載されています。

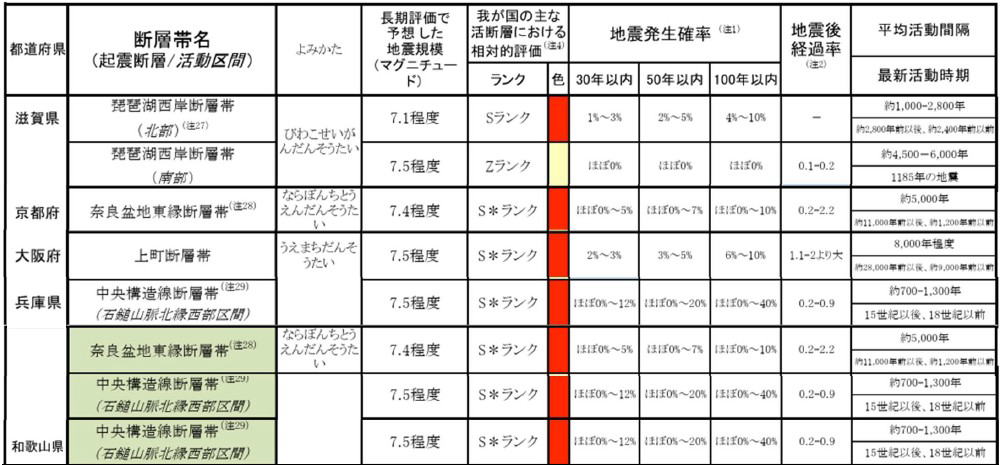

主要活断層帯の長期評価の概要<都道府県別> では、活断層における今後30年以内の地震発生確率を

3%以上・・「Sランク」

3~0.1%・・「Aランク」

0.1%未満・・「Zランク」

不明・・・・「Xランク」(すぐに地震が起きることが否定できない)

と区分され、更に

地震後経過率が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記

で評価されています。

地震後経過率

最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

・・・とのことで、S*ランク は地震発生の危険性が高いと考えられますが、現在の地震学では、地震の規模やその発生日時を正確に予測することはできません。

大きな被害をもたらす地震はどこでも起きる可能性がありますが、

2000ヶ所/2000年=1ヶ所/年となり、毎年どこかで活断層による直下型大地震が発生してもおかしくないのが、日本の国土の実情です。

危険度が最も高い「Sランク」の活断層帯は32あります。

この内、関西圏では以下の「Sランク」の活断層帯があります。

▽滋賀県 「琵琶湖西岸断層帯」一部区間

▽京都府と奈良県 「奈良盆地東縁断層帯」

▽大阪府 「上町断層帯」

▽奈良県~和歌山県~兵庫県の淡路島の南~四国北部~大分県 「中央構造線断層帯」一部区

これらの活断層による直下型地震が発生すると震度6強以上の 強い地震になる危険性があります。

身近な活断層の確認

熊本地震によって、活断層の位置と地盤の情報が、地震防災上極めて重要な情報であることが再確認されました。

産総研地質調査総合センターから配信される地質図Naviは、数多くの地質図データを表示するとともに、活断層や第四紀火山などの地質情報を地質図と合わせて表示することが可能な地質情報閲覧システムです。

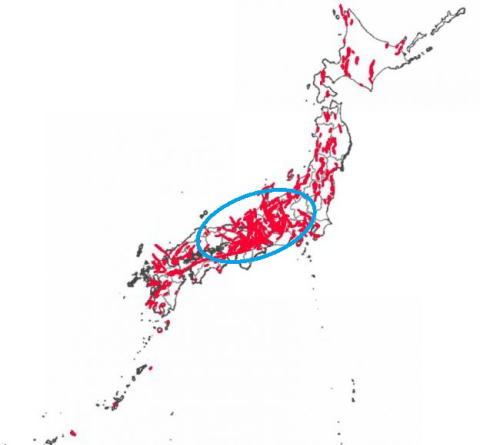

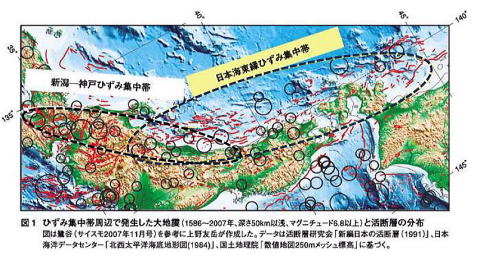

全国を表示して見ると、近畿・中部圏は「新潟-神戸ひずみ集中帯」の活断層が密集したエリアで、下図の様に断層がぎっしりの状態で、更に未知の活断層もあります。

出典:地質図Navi(産総研地質調査総合センター)

ひずみ集中帯には、「新潟-神戸ひずみ集中帯」と「日本海東縁ひずみ集中帯」の2つがあります。

前者は、国土地理院のGPS観測網(GEONET) によって検出された現在のひずみ速度の速い領域であり、後者は、過去300 約300万年前から大きな短縮変形が生じたことが地質学的に示されている領域です。

ひずみ集中帯付近で発生した大地震

(出典:地震本部 地震本部ニュース平成20年(2008年)5月号)

・・・ひずみ集中帯に破線枠を追加

地震本部のページでは、地震関係で数多くの情報を確認することができます。

地震本部「都道府県ごとの地震活動」 で、地域ごとに地震に関する情報を閲覧することができます。

文部科学省と気象庁が共同で作成したパンフレット 「活断層の地震に備える-陸域の浅い地震-」

平成28年(2016年)熊本地震は、「陸域の浅い場所」で発生した地震で、甚大な被害が生じましたことを踏まえて、住民一人ひとりが「陸域の浅い地震」をよく理解して、事前の備えを促進できることを目的に作成されたものです。

全国版と地方版の2種類があり、陸域の浅い地震が起きる仕組みや主要活断層の評価、過去の主な被害などを説明し、地方版では更にその地域にある活断層や予想される強い揺れなど、地域の特徴を詳しく解説しています。

地震時の揺れやすさ

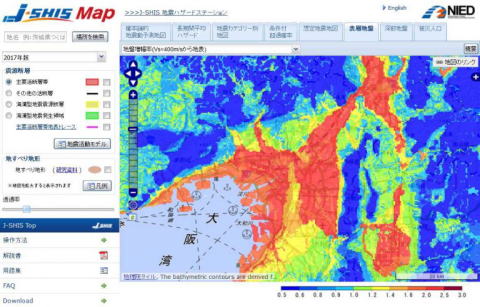

防災科学技術研究所の地震ハザードステーション の、J-SHISMapで、地盤の揺れやすさが確認できます。

ただし、ここでの表層地盤は、工学的基盤より上の部分(浅い地盤構造)のことで、微地形区分を表層地盤増幅評価の基礎データとして用いられています。

例えば地質構造で後背湿地は、沖積平野にある低平・湿潤な地形のことで、主に自然堤防などの微高地の背後(川に面したときの)に形成された低湿地をいいいます。

軟弱地盤であるため大きな地震動では地盤の液状化や長周期地震動による被害が懸念されます。

熊本地震で甚大な建物被害が発生した表層10m程の水分を多く含んだ局所的な軟弱地盤様のものまでが詳細に評価されたものではありません。

上図の赤色の範囲(特に濃い赤)で、更に活断層直上や付近で、ごく表層が軟弱な地盤では、地震動が2倍以上になる可能性があると言えます。

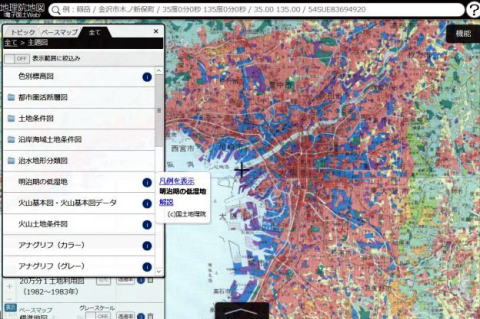

過去の土地利用状況を確認できるページでは、 国土地理院の20万分1土地利用図のページの下の方で、 20万分1土地利用調査は、「地理院地図」の情報リストメニューから「主題図」→「20万分1土地利用図(1982~1983年)」を選択することで閲覧できます。

農地や明治期の低湿地を見ることが出来ます。(図は大阪平野)

日本では多くの人々が生活する平野部は軟弱地盤が多く、いったん大地震が発生すると地震動の増幅や液状化で、「震災の帯・キラーパルス・液状化」等の、近年の大地震で良く耳にする地震災害の甚大化要因により大きな被害に見舞われる危険性が高いといえます。

まずは、身近な場所の災害リスクを知ることが大切です。

ハザードマップポータルサイト ~身のまわりの災害リスクを調べる~

住所を入力することで、その地点の災害リスクを調べることができます

被害を増大させる地下構造

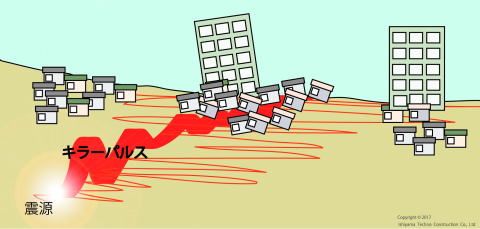

活断層とキラーパルス

1995年兵庫県南部地震と2016年熊本地震は共通点の多い地震です。

共に、活断層による地震で、震度7の震災の帯に見られる「キラーパルス」と、「軟弱地盤による地震動の増幅」により、多数の木造住宅が倒壊する甚大な被害が発生しました。

「キラーパルス」は、周期1秒程度の強いパルス性の大振幅地震動で、古い木造住宅なぎ倒す破壊力の高い地震動です。

阪神・淡路大震災で、淡路島北部を震源とする兵庫県南部地震により震源から離れた神戸市街地で震度7を記録し甚大な被害が発生した地域は「震災の帯」と呼ばれました。

神戸から阪神地域で東西長さ約20km、幅約1kmに帯状に連なって被害が集中した震度7の地域で、地下地質構造の影響で局地的な増幅が起きた現象です。

兵庫県南部地震データ集に、分かり易くまとめられています。

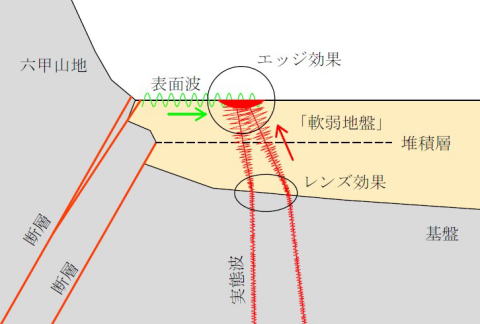

地層の不整形性による地震被害の局所化・甚大化の原因として、

・実態波が基盤と堆積層の境界で屈折し、ある点に集中するレンズ効果

・実態波と表面波、表面波同士が増幅的干渉するエッジ効果

・盆地地形で、表面波が端部で反射を繰り返す滞留

・軟弱な粘性土が熱く堆積している場合での固有周期の長期化

が挙げられています。

震災の帯のイメージ図

日本の多くの大都市は大河川の下流域に立地しており、台地や平地に街が広がっていますので、阪神淡路大震災や熊本地震と同様の地下地質構造による地震被害の甚大化が懸念されます。

同様の地下構造のある地域で、大阪の上町断層帯付近でも被害が集中するとの指摘があります。

自助共助による地震対策

令和4年防災白書にて 、

今後発生が危惧される南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震、さらに近年激甚化・頻発化する気象災害などによって広域的な大規模災害が発生した場合において、公助の限界が懸念されている。

防災・減災のための具体的な行動とは、まずは「自助」として、地域の災害リスクを理解し、家具の固定や食料の備蓄等による「事前の備え」を行うことや、避難訓練に参加して適切な避難行動を行えるように準備することなどが考えられる。

また、発災時における近所の人との助け合い等、「共助」による災害被害軽減のための取組が必要である。

・・・ と記されています。

「災害は忘れたころにやってくる」ことを意識して備えておくことが大切です。

2025年8月25日改定

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL :075-682-4377(平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム