テクノなブログページ

迫りくる震度7 その3

【建築基準法と大地震(RC造編)】

1,建築基準法の耐震基準とは

1-1,建築基準法の目的

第一条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法は、「国民の生命、健康、財産」の保護を目的とし、これ以上の性能とすべき「最低限の基準」を定めたものです。

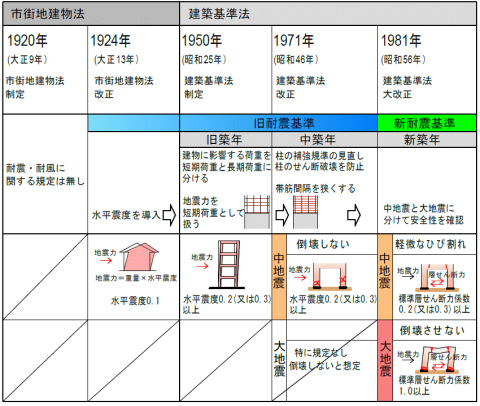

建築基準法の目的は、「国民の生命、健康及び財産の保護」ですが、大地震ごとに震災被害を教訓に耐震基準の改正が行われ、昭和56年の改正を境に旧耐震基準から現在の新耐震基準となりました。

2,耐震設計法の変遷

2-1,大地震に対する基準の変遷

大地震による被害ごとに、耐震・耐風に対する基準が改定されてきました。

新耐震基準では、それまで無かった大地震に対する基準が設けられました。

2-2,建築基準法制定前の市街地建築物法の時代

【1920年(大正9年)】市街地建築物法施行

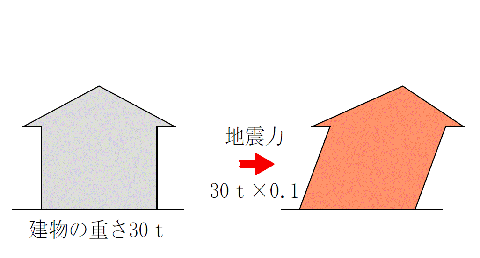

1923年関東大震災の教訓を受けて、強度計算に水平震度0.1が導入されました。

ここでの震度は、気象庁震度とは違い、地震から受ける力を自分の重さと比べてどのくらいの割合いになるかと言う考え方で、

例えば、建物の重さが30tの場合の地震力を建物の重さの1割(=1/10)の3tとします。

建物の重さ(=力)は、「建物の質量×地球の重力加速度」で表されますので、重力加速度に対する比と同じことになります。

重さは力で、力=質量×加速度です。

例えば月面上で体重を計ると引力(重力加速度)が地球上の1/6になりますので、体重も1/6になります。

60kgは厳密には質量を表していますので、重さとしては60kg重もしくは60kgfとすべきですが、

重力加速度980gal=1Gで×1倍となり、地球上では質量=重さとして扱われています。

kg単位ではなくN(ニュートン)単位では、1kgf=9.8Nなので、60kgf=588Nになります。

2-3,建築基準法の制定以降

2-3-1.気象庁震度階の変遷

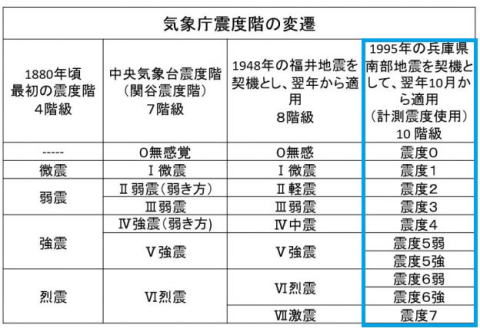

1948年福井地震の被害を受け、1949年の「地震観測法」改正で、新たに震度7(VII / 激震)が設けられました。

それまでは、大地震は震度6(VI / 烈震)で、建築基準法制定以前では震度7は規定されてませんでした。

基準法では地震規模を明記してありませんが、中地震は震度5強程度、大地震は震度6強程度になります。

中地震:稀に発生する地震(数十年に一度程度)で、震度5弱~5強(80~100ガル程度)

軽微な損傷に留まり、建物が問題ないなく継続使用できる。

大地震:極めて稀に発生する地震(数百年に一度程度)で、震度6弱~6強(300~400ガル程度) 倒壊・崩壊が起こらず、人命が守られる。

と想定されています。

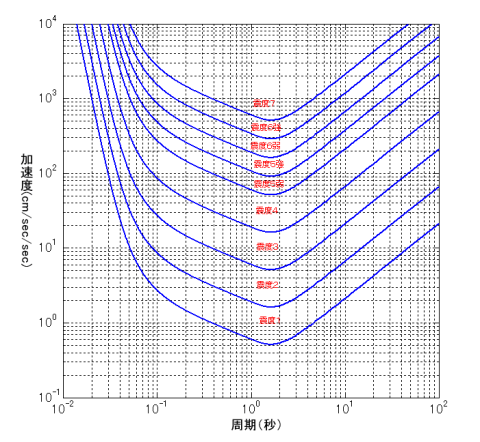

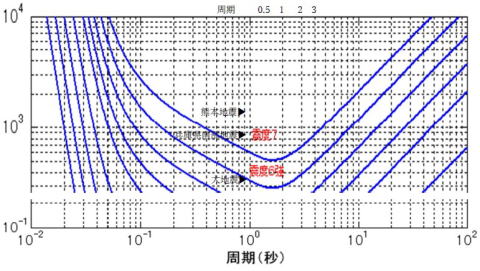

気象庁の震度階とgalの関係は以下のグラフで説明されています。

出典:気象庁ホームページ「震度と加速度」

建物被害との関係は、「5,地震時の建物の揺れと被害の関係 」でご案内しますが、グラフのように周期(秒)が大きく関係します。

2-3-2.【1950年(昭和25年)】建築基準法制定(旧耐震基準)

建物に影響する荷重を、建物自体の重さ(固定荷重)や建物に載る物の重さ(積載荷重)のように、長時間鉛直方向に架かり続ける荷重を長期荷重、地震や台風、積雪ように比較的短時間に架かる荷重を短期荷重と呼ばれ、安全率のとり方を長期と短期で変える事となりました。

設計用地震力は固定荷重と積載荷重の和に水平震度を乗じて計算し、建築i物の地上部分に作用する水平震度は高さ16m以下では0.2(軟弱地盤に建つ木造建築物では0.3)とし、高さ16mを超える部分では高さ4m以内を増すごとに0.01を加えた値とする、と規定されました。

地震力として建物に建物重量の2割(もしくは3割)の重さが水平力として作用するという考え方です。

1955年~1973年の高度成長期では、1964年に東京オリンピック、1970年に大阪万国博覧会が開催され、商業ビルや学校、住宅では都市近郊のニュータウン開発に伴い階数が5階建て以下の団地が多数建設されました。

(写真はイメージです)

2-3-3.【1971年(昭和46年)】建築基準法施行令改正(旧耐震基準の改正)

1968年十勝沖地震(M7.9:震度5)の地震被害で、被災地のRC建物で腰壁により変形が拘束された柱でせん断破壊が発生した為、柱に粘りを持たせてせん断破壊を防止するよう柱の補強規準が見直されました。

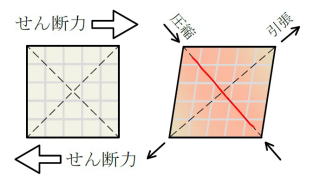

※せん断破壊は、ずれ合う力(せん断力)により生じる破壊で、小さなたわみで耐力を急激に失い、鉛直力(建物の重量)を負担できなくなり破壊に至る、ぜい性的な破壊となるのが特徴です。

旧耐震基準は、震度5の中地震に対して、地震後の継続使用に支障をさたさないように損傷や残留変形を生じないことを目標としていましたが、それ以上の大地震に対しては、人命に被害を及ぼすような倒壊はしないと想定されたのみで、具体的な耐震設計としての規定は設けられませんでした。

旧耐震基準であっても、バランスよく設計されたRC建物では、大地震の規定は無くとも、阪神淡路大震災の被災地で軽微な損傷に留まった建物が多くあり、更に最低限の基準を超えて新耐震基準に相当する耐震性を有した建物も少なからずありますので、旧耐震基準の時期に建てられた建物だから危険と単純に言い切れることでもありません。

旧耐震基準の建物を安心して使い続ける為には、まずは耐震診断を行い、適切な耐震補強で安全性を確保することが重要です。

2-3-4.【1981年(昭和56年)】建築基準法施行令大改正(新耐震基準)

1978年宮城県沖地震(M7.4:震度5)の地震被害で、偏心が大きい建物や高さ方向に剛性分布が大きく変化する建物などに大きな被害が生じたことを受け、建築基準法施行令がそれまでの「新耐震設計法の開発」の研究成果を反映させて大幅に改定されました。

(写真はイメージです)

ねばり強さに応じた保有水平耐力を有する特定の階に変形・損傷が過度に集中しない 、ねじれ振動による著しい変形・損傷を生じない ことを新たな目標とされました。

3,新耐震基準とは

3-1,新耐震基準の概要

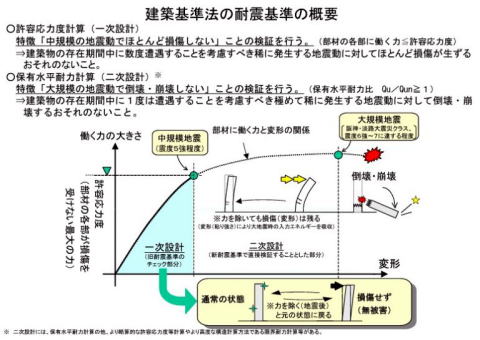

新耐震設計法の大きな特徴は,旧耐震基準になかった大地震に対する規定が設けられた点です。

中地震では弾性限度内で、大地震では変形や損傷が生じても倒壊には至らないとする設計法です。

旧耐震設計法では、中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないというもので、震度5強よりも大きい大地震(震度6強程度)は想定されていませんでした。

新耐震設計法では、建物の構造は以下の2段階に分け、中地震と大地震に対する安全性が検討されます。

一次設計

建物の耐用年限中に数度は遭遇する程度の中規模地震に対して、柱・梁等の構造体にほとんど被害が生じないことを目標とする設計で、建物が継続使用できることを目標としています。

二次設計

建物の耐用年限中に一度遭遇する程度の極めて稀に発生する大規模地震に対して、建物に損傷は生じても倒壊、崩壊しないことを目標とする設計です。

震度と加速度

【図1】出典:国土交通省

このグラフの縦軸は、建物に変形を生じさせる「傾く力」となています。

傾く力は地震力のことで、建物の耐震性能を決める基準になります。

中地震では、構成部材は全て許容応力度内にあり大きなひび割れは生じず、大地震では、損傷により塑性化する部材も生じるが、粘りで建物に加わる地震エネルギーを吸収し倒壊には至らないことを目標とする設計法ですが、建物は損傷し、傾き、引続き使用できない可能性があります。あくまでも人命確保が目標です。

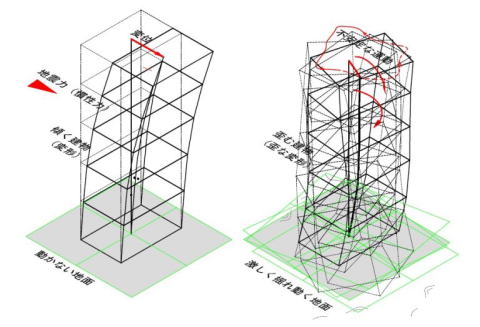

基準法の地震では、水平方向に仮定の地震力(慣性力)が加わり建物が変形すると仮定して扱われます。

仮定の外力が水平に加わり、建物が変形することで損傷が発生する。

中地震で加わる力では軽微な損傷に留め、大地震で加わる力では倒壊しないように建物の強度を設計する・・・ことが現在の耐震基準になっています。

新耐震基準で大きく変わったことは、大地震の規定が盛り込まれたことと、地震力の扱い方が変わりました。

旧耐震基準の時代では、地震力は水平震度から想定されましたが、新耐震基準では、標準せん断力係数Coで地震力を想定する考え方に変わりました。

3-2,新耐震基準の地震力

『層せん断力) 』

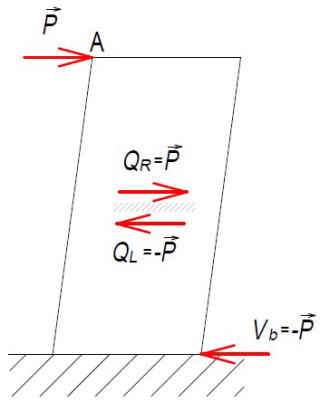

層せん断力とは、地震時に建物の、ある層全体に作用するせん断(剪断)力で、ある層で水平荷重を受けるときの柱に生じるせん断力の総和をいいます。

物体のA点に力Pが加わった時、固定端には同じ力の反対方向の反力Vbが生じます。

このとき、物体内の一部にも正逆のペアの力が働きます。

その力はハサミで切るような対の力で、剪断力と呼ばれます。

新耐震の設計では、RCの壁のせん断破壊は許容されますが、柱や梁部材はせん断破壊が生じないよう設計します。

『標準せん断力係数Co』

標準せん断力係数とは、建築基準法で定めた地震力(加速度)の大きさで、建築物の地上部分に作用する地震力で水平震度に相当します。

1次設計(短期許容応力度設計)では0.2(または0.3)以上・・・中地震

2次設計(保有水平耐力の確認)では1.0以上とする。・・・大地震

Coの値は、中地震は旧耐震基準での水平震度0.2と同じです。大地震では1.0になります。

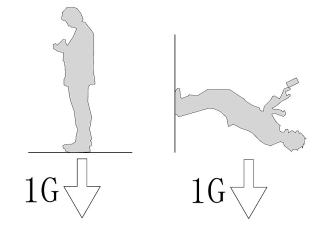

1.0は全重量が加わることになりますので、イメージとしては(足が地面にくっ付いていると仮定して)、身体が水平になった状態で耐えているの同じです。

『標準せん断力係数Coとgal 』

gal(ガル)は地震動の大きさを「加速度」で表したものです。

「加速度」とはどんどん増していく度合い「単位時間あたりの速度の変化率」のことで、1galは、1センチメートル毎秒毎秒(cm/s^2)に相当します。

(ちなみに地球の引力=重力加速度は980gal(1G)です。

中地震 Co=0.2(または0.3)以上、大地震Co=1.0以上ですが、

標準せん断力係数Coは加速度のことで、0.2G(=200gal)及び1.0G(=1000gal)になります。

地震時の地動の最大加速度として中地震は80~100gal、大地震で約300~400gal程度と想定されています。

建物の最大応答加速度は、入力地震波の最大加速度の約2.5倍から3倍の値となり、建物が弾性挙動をするとすれば、その建築物の最大応答加速度は、おおむね中地震で80×2.5=200gal、大地震で400×2.5=1000galとなります。

やや混乱しますが、大地震の想定震度での地動の加速度が300~400galで、大地震の建物の設計震度が1.0(=1000gal)です。

新耐震基準では、地震力は外力ではなく、地震の揺れにより建物自体に生じる力から耐震性を検討する方法にかわりました。

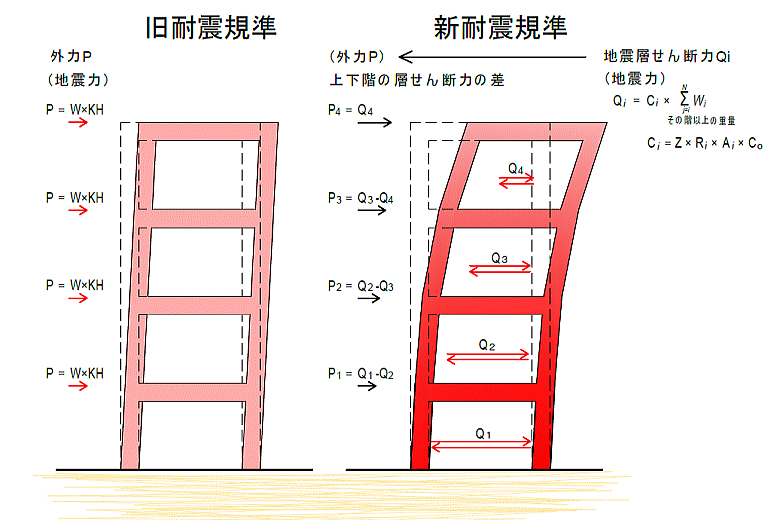

旧耐震基準の地震力P(外から加わる力)=重量W×水平震度KHが、

新耐震基準の地震力Q(内部で生じる力)=重量W×地震層せん断力係数Ciとなりました。

『地震層せん断力係数Ci』

地震層せん断力係数Ciは、標準せん断力係数Co(=水平震度)に各係数を乗じたもので、Ci=Z×Rt×Ai×Co(Z:地震地域係数、Rt:振動特性係数、Ai:地震層せん断力係数の高さ方向の分布、Co:標準せん断力係数)となります。

『ベースシア係数』

最下層の地震層せん断力係数を「ベースシア係数」と呼びます。

1階はAi分布が1.00で、更にZやRiが1.00の場合は、Ci=Coとなり、ベースシア係数=標準せん断力係数となります。

※ベースシアとは、最下層のせん断力のことで、ベースシア係数=ベースシア/建物総重量になります

4,旧耐震基準と新耐震基準の違い

4-1,旧耐震から新耐震で何が変わったのか

「旧耐震基準」では、各層に加わる地震力は各層の重量が同じであれば各層同じです。

「新耐震基準」では、地震力は構造材に生じる「地震層せん断力」とし、加速度は上階になるほど大きくなると仮定し、層せん断力は下層ほど上層の重量が加算されて大きくなります。

「新耐震基準」では、加速度と重量で生じる地震力は地震層せん断力として導かれます。

「旧耐震基準」では、外力(慣性力)が損傷の原因として扱われましたが、「新耐震基準」では、内部で生じる層せん断力が損傷の原因として扱われれます。

同一の地震で旧耐震基準と新耐震基準では、新耐震基準が現実的な地震力を考慮した厳しい条件で設計されることが分かります。

しかしながら、耐震性で注意すべき点は、3-1,新耐震基準の概要の図で示されている様に、繰り返しの大地震では損傷が増大することが前提で、1度の大地震に対する基準であることです。

4-2,新耐震基準の耐震性について

平成28年(2016 年)熊本地震における 建築物被害 の 原因分析 を行う 委員会報告書で、

・・・建築基準法令は、建築物の建築物の構造等に関する構造等に関する最低 の基準を定めたものであり今回の熊本地震のような大地震に際し構造部材や非構造部材等において損傷が生じないことや、被災後に継続して使用できることまでを要求しているものではない。・・・

と述べられている様に、建物が地震により痛むことが前提となっている現在の基準法は、1度の大地震に対する基準であるため、繰り返し起こる大地震では、損傷が進むだけで継続使用の概念は無いと受け止めるべきです。

熊本地震では、2度の震度7及び震度6弱6強の余震が繰り返し発生しピロティ構造のマンションの被害が多いことが報じられています。

熊本地震は2度目の震度7の地震が本震として発生したことが特徴的で、1度目の震度7で緩んだ住宅が、更に強い地震動を伴った2度目の震度7で倒壊に至る建物が生じた特徴的な地震でした。

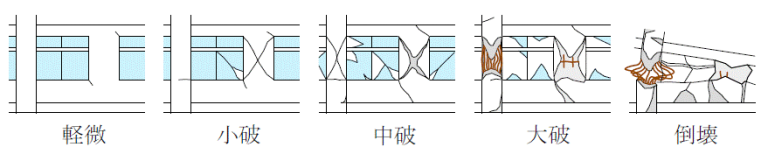

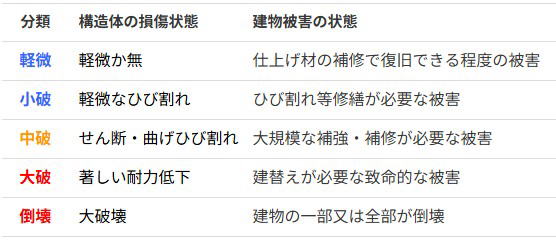

RC建物の損傷のイメージ

損傷の状態は、柱や耐力壁の構造体の損傷度合いで区分されます。

建物の継続使用の為には、損傷を中波以下に留めることが重要です。

4-3,築年別の地震被害の概要

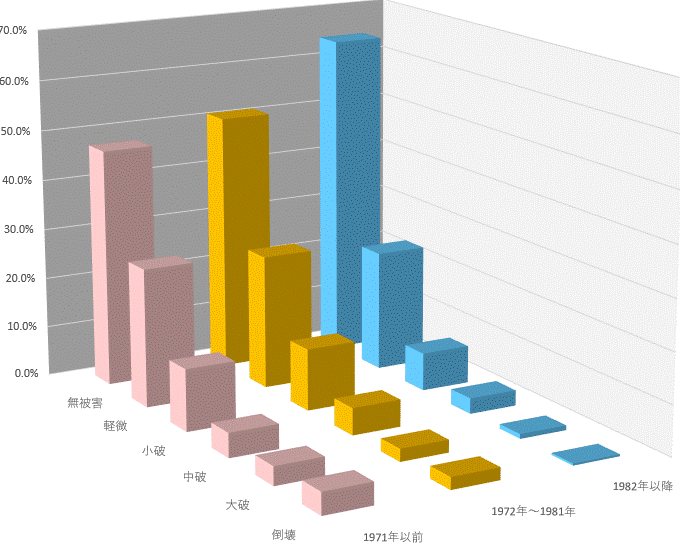

下の図は、「平成7年兵庫県南部地震被害調査報告書」のRC造及びSRC造建造物の特定地域における全数調査結果で各年代別総数の損傷分類を比率%でグラフ化したものです。

グラフから、新耐震基準の建物では無被害が増え、小破~倒壊が少なくなっていることが分かりますが、中破以上の損傷から倒壊まで発生しています。

又、旧耐震基準の建物であっても、無被害~小破が少なくないことも読み取れます。

新耐震基準は、.中規模の地震に対してほとんど損傷を生じない。大規模の地震に対しても人命に危害を及ぼすような被害を生じないことを目標としていますので、旧耐震の建物のみならず、新耐震基準の建物を含めて、基準法の想定をはるかに超える大地震に対しても安全な耐震補強方法が望まれます。

5,地震時の建物の揺れと被害の関係

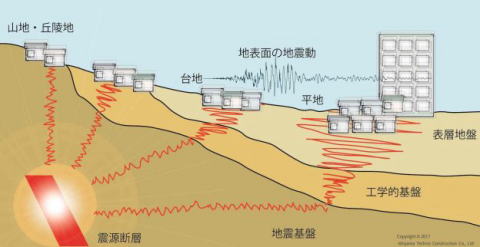

地震波によって生じた地表面の地震動により様々な建物が揺れます。

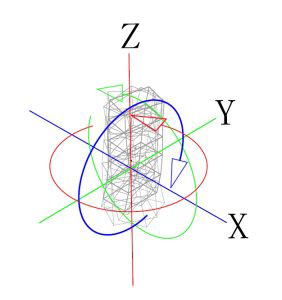

地表が揺れると建物も揺れ、地震のエネルギーが建物に伝わっていき地面が加速度を持って激しく3次元方向に揺れ動きます。

この時、建物は同一方向に平行移動するだけの併進振動以外に、回転や、損傷を増大させるねじれ振動も伴い建物に損傷や破壊を生じさせます。 (ねじれは、物が軸を中心にひねられたり曲がったりする状態で、雑巾を絞るイメージです)

建物は基礎などの地盤と接する部分から地震動が伝わり揺れますが、この建物の揺れを「応答」と呼びます。

建物は地震動のエネルギーを自らの振動(建物応答)で受け止め、揺れの強さ(加速度)に質量を乗じた力(応力)が作用して各部材に変形や歪みが生じ、この応力が各部材の耐力を超えれば部材が損傷します。

激震を受けると弱い構造の部材で破壊が進み倒壊などの甚大な被害に至る危険性が高まります。

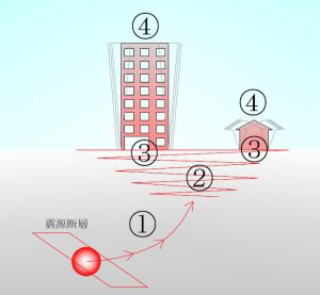

①震源断層の破壊により発生した波動の伝播 ・・・地震の規模、震源からの距離

②表層地盤での地震動の増幅 ・・・軟弱地盤、地層の不整形性による甚大化等

③基礎を介した地震動の建物 への入力と地下への振動エネルギーの逸散

④建物内での地震動の増幅 ・・・共振現象 によって建物に変形が生じる

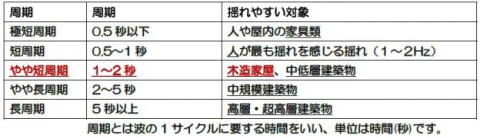

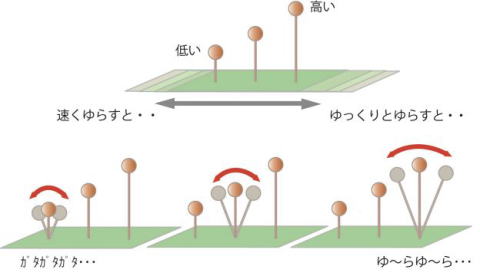

地面の揺れにより建物も揺れますが、更に建物の固有周期と地震波の卓越周期が一致することで建物自体が大きく揺れる共振現象が生じます。

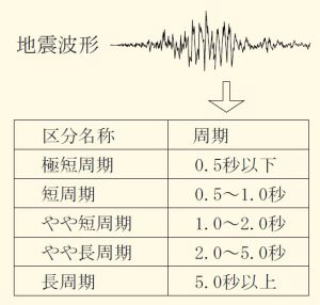

地震波形

地震が発生した際の地盤の動きを、時間経過と共に記録したグラフです。

地震波は、周期の短いものから長いものまで、混ざり合っています。

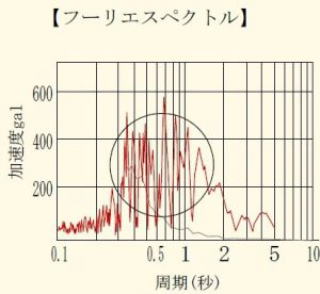

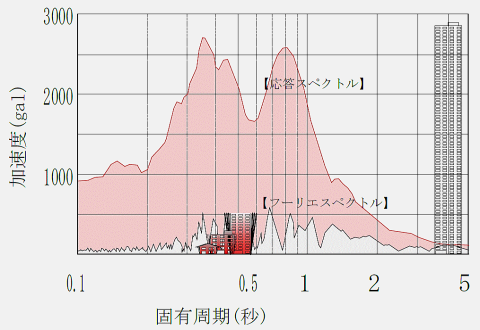

フーリエスペクトル

地震波をさまざまな周期の振動の集まりととらえ、周期ごとの地震波の強さに分解し表したもので、どの周期が卓越している地震動か分かります。

卓越周期とは、特定の地盤において最も揺れが大きくなる周期のことです。

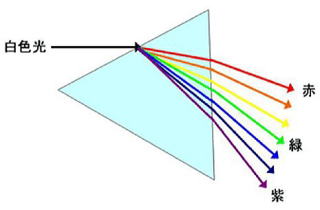

スペクトルとは、波の成分を分解して調べることで、例えば光をプリズムで赤から青い帯にして 見たものです。

光のスペクトルと同様に、地震波にも異なる周期の波が混ざりあって います。

固有周期:建物はその構造ごとに周期が異なる固有の周期を持ちます。

卓越周期:地震動の波形の中で、建物に大きな影響を与える周期のことで、地盤が軟弱なほど卓越周期は長くなります。

共振現象(建物の固有周期と地震の周期が一致し建物が大きく揺れる現象)による揺れは、地面の揺れに比べて 格段に大きくなります。

建物の固有周期(設計用一次固有周期)は,略算式で1次固有周期T=係数×建物の高さH(m)が用いられます。

T=0.02H (S造) T=0.015H(SRC造・RC造)

例えば、7階建ての中層建物では、1階あたりの高さをh=3mとして、T=0.015×21で、固有周期は約0.3秒になり、同様に11階建てなら約0.5秒になります。

200m 級の超高層建物(S造)の固有周期は0.02×200で約4秒と概算できます。 東日本大震災で超高層ビルが大きく揺れていたのは、4秒のやや長周期地震動と共振したためです。

応答スペクトル

この周期別の加速度の強度分布を持った地震波が建物に伝わり建物が揺れますが、その建物の応答を周期ごとに表したものが応答スペクトルです。

様々な固有周期の構造物の最大応答値を予測でき、どの周期帯の構造物に対して影響が大きいかを把握することが可能になります。 応答スペクトルには、最大応答値(縦軸)として応答加速度・速度・変位などがあります。

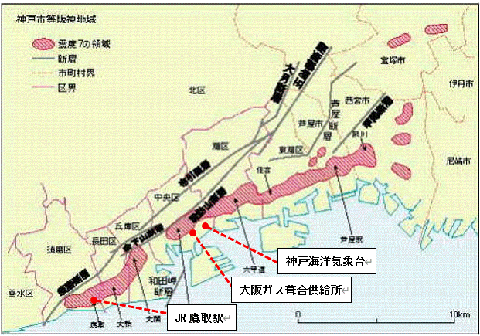

下図は1995年兵庫県南部地震の、神戸海洋気象台地震波でのフーリエスペクトルと加速度応答スペクトルです。応答加速度が1000galをはるかに超え、地震動で1秒以下の周期が卓越し、多くの中低層建物で被害が拡大しました。

前述の気象庁震度階とgalのグラフからも、震度7の領域で熊本地震が基準法の大地震を超え、阪神淡路大震災を更に越える大地震であったことが分かります。

出典:気象庁ホームページ「震度と加速度」のグラフに追記

キラーパルスと震災の帯

いろいろな木造住宅の固有周期は、最近の頑丈な木造家屋 0.1~0.3 秒ほど、古い木造家屋 0.3~0.5 秒ほどで、木造家屋の固有周期はほぼ0.1秒から0.5秒までの範囲になります。

しかし、実際は周期1~2秒の地震動「キラーパルス」により多くの建物被害が発生しています。

震源アスペリティーから発生する指向性パルスによる、周期1~2秒の地震動は「キラーパルス」と呼ばれ、木造家屋に大きな被害をもたらす特徴があり、阪神大震災では、特に「震災の帯」に見られる軟弱地盤で多くの木造家屋が倒壊しました。

6,建築基準法の想定を遥かに超える大地震

6-1,想定外の大地震

建築基準法は、これ以上の性能とすべき「最低限の基準」を定めたものです。

しかし基準法で想定される「極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震」であるはずの大地震が、近年各地で発生しています。

住宅性能表示制度の「1.構造の安定に関すること」で、

・・・例えば、東京を想定した場合、気象庁の震度階で震度6強から7程度(中低層の建物に作用する地震動の加速度で 400cm/s2程度)に相当するということができます。これは、関東大震災において東京で発生したと推定される地震の揺れや阪神淡路大震災において神戸で観測された地震の揺れに相当します。 ・・・

と記されています。(阪神・淡路大震災の400galは、淡路島の北淡町など断層の近くで観測された最大加速度です)

近年発生した大地震の最大加速度(gal)は、400Ggalを遥かに超える大地震です。

1995年兵庫県南部地震(旧震度階級で震度7が記録された地震)

神戸海洋気象台 震度7 最大加速度891gal:最大速度112.1kine

葺合(大阪ガス)震度7 最大加速度835.8gal:最大速度134.6kine

JR鷹取 震度7 最大加速度759gal:最大速度169.1kine

2000年鳥取県西部地震

KiK-net日野 震度7相当 最大加速度1142gal:最大速度147.2kine

2004年新潟県中越地震

気象庁川口 震度7 計測震度6.5 最大加速度1722gal:最大速度148.3kine

気象庁川口 震度6強 計測震度6.5 最大加速度2516gal:最大速度68.0kine

2016年熊本地震

KiK-net 益城観測点:前震 最大加速度1580gal:最大速度92kine

KiK-net 益城観測点:本震 最大加速度1362gal:最大速度130kine

この様な基準法の想定を遥かに超える大地震が日本各地で発生しています。

基準法の地震の概念は、以下の左側の図の変形が基本の考え方ですが、現実世界の地震は、右図の様に建物は同一方向に平行移動するだけの併進振動以外に、回転や、損傷を増大させるねじれ振動も伴い建物に損傷や破壊を生じさせます。

6-2,地震被害の局所化・甚大化の原因

兵庫県南部地震でよく用いられる強振記録に以下の3波が有りますが、この地震動による破壊力は大きく異なっています。

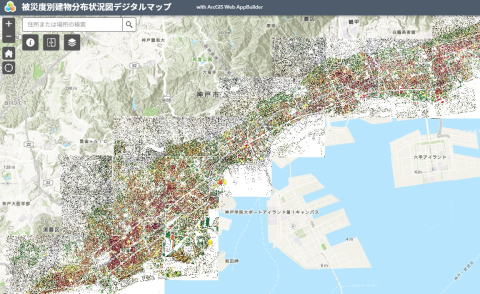

阪神・淡路大震災25年 災害デジタルアーカイブ 「構成被災度別建物分布状況図デジタルマップ」 で、建物被災の詳細な記録を確認することができます。

出典:神戸市 阪神・淡路大震災25年 災害デジタルアーカイブ

周期0.1~1秒の範囲では3個所ともほぼ同レベルですが、建物の大きな被害を引き起こす周期1~2秒のキラーパスル成分で神戸海洋気象台はJR鷹取の半分程度に過ぎません。

震度7の震災の帯の中はJR鷹取のみで、大阪ガス葺合供給所で震災の帯の際付近、神戸海洋気象台は震災の帯の外です。

現行法の基準を超える規模の大地震が近年各地で発生していますが、地震の危険度は多様で地下構造に大きく依存します。

地表の揺れは、軟弱な地盤ほどゆれが大きくなりますが、更に局所的に地震動の集中や増幅が起こり、倒壊の危険性が増大する場合が有ります。

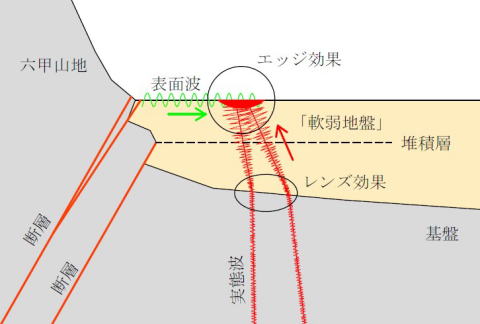

阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の「震災の帯」の原因 阪神・淡路大震災で、震源から離れた神戸市街地で震度7を記録し甚大な被害が発生した地域は「震災の帯」と呼ばれました。

山から地面に伝わる表面波と、岩盤から真上に伝わる(軟弱地盤で増幅し焦点(レンズ)効果による屈折で地表に集中した)実態波が帯状の地域に集中して、増幅的干渉によるすさまじい揺れが発生し、甚大な被害が発生したと考えられています。

熊本地震でも同様に、地震被害の局所化・甚大化の原因として、

・実態波が基盤と堆積層の境界で屈折し、ある点に集中するレンズ効果

・実態波と表面波、表面波同士が増幅的干渉する

・盆地地形で、表面波が端部で反射を繰り返す滞留

・軟弱な粘性土が熱く堆積している場合での固有周期の長期化 が挙げられています。

この現象は、決して神戸や熊本の地域だけに限られたものではなく、大阪の上町断層による地震で同様の現象が発生すると考えられています。

更に、日本の多くの大都市は大河川の下流域に立地しており、台地や平地に街が広がっていますので、同様の地震被害の局所化・甚大化が起こりえると考えられます。

建築基準法は、「国民の生命、健康、財産」の保護を目的とし、これ以上の性能とすべき「最低限の基準」を定めたものです。

その想定を遥かに超える大地震に備える為にはどのようにすればいいのでしょうか?

大地震に耐えるために必要な耐震性能について考えてみます。

【続編】

迫りくる震度7 その8【大地震で建物が壊れる原因と対策(RC造編)】

2025年8月25日改定

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL :075-682-4377(平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム