テクノなブログページ

迫りくる震度7 その6

【南海トラフ地震前に関西で直下型大地震の可能性は?】

もくじ

1,関西(近畿)圏は活断層の密集地帯です

南海トラフ地震が発生するまでの期間で、内陸部で活断層による直下型の大地震がはたして起こるでしょうか。

日本には約2,000カ所(陸域で約2,000)の活断層が存在し、関西(近畿)地方は「地震の巣」と呼ばれるほどに活断層が密集し、過去より大地震が繰り返し各地で発生しています。

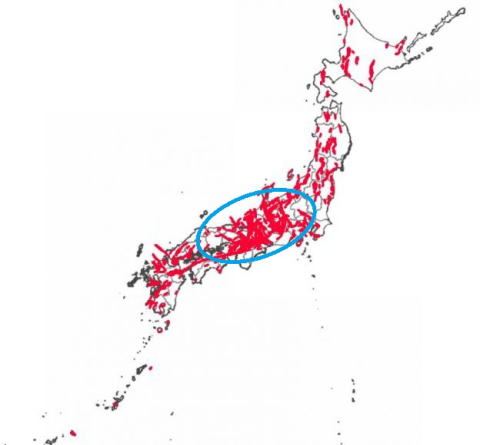

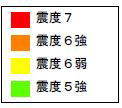

【図1】出典:産総研「地質図Navi」に青色囲いを追記

産総研地質調査総合センターから配信される地質図Naviは、数多くの地質図データを表示するとともに、活断層や第四紀火山などの地質情報を地質図と合わせて表示することが可能な地質情報閲覧システムです。

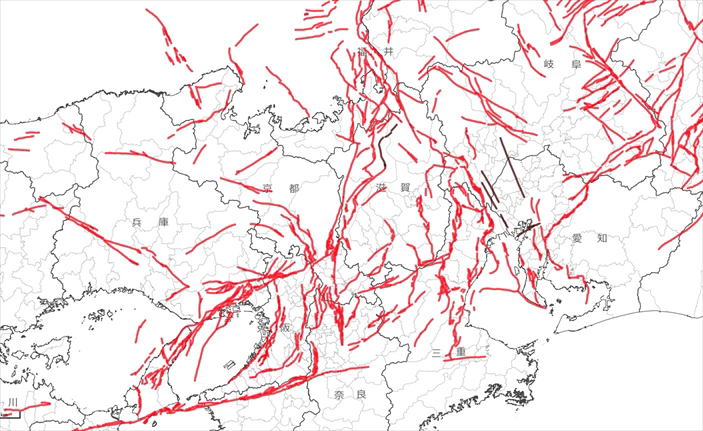

関西圏を拡大したものが以下になりますが、多くの活断層が密集していることが分かります。

【図2】出典:産総研「地質図Navi」

日本には地震を引き起こす可能性のある活断層が分かっているだけでも約2,000あり、その中で、関西(近畿)圏は「新潟-神戸ひずみ集中帯」の活断層が密集したエリアで、更に未知の活断層もあります。

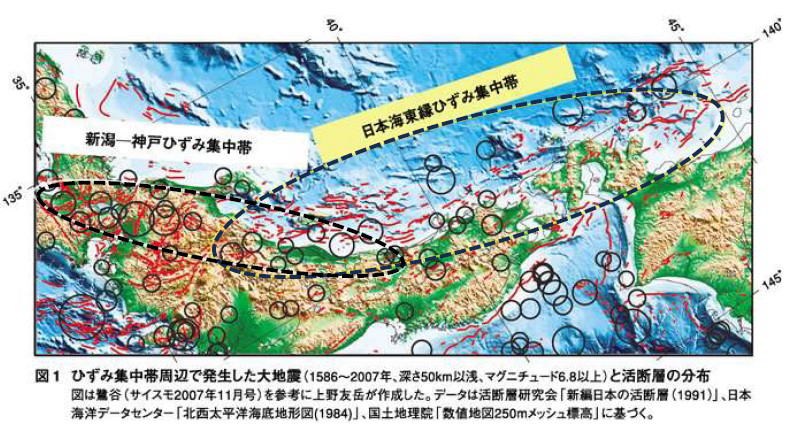

ひずみ集中帯には、「新潟-神戸ひずみ集中帯」と「日本海東縁ひずみ集中帯」の2つがあります。前者は、国土地理院のGPS観測網(GEONET) によって検出された現在のひずみ速度の速い領域であり、後者は、過去300 約300万年前から大きな短縮変形が生じたことが地質学的に示されている領域です。

【図3】ひずみ集中帯付近で発生した大地震(出典:地震本部 地震本部ニュース平成20年(2008年)5月号)・・・ひずみ集中帯に破線枠を追加

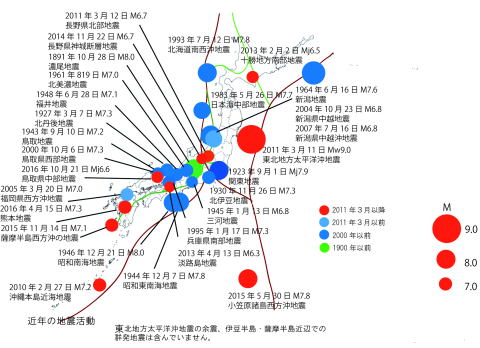

以下の図は、1891年濃尾地震から2016年熊本地震までの地震です。

関西圏に地震が多いことが分かります、

【図4】過去の地震

2,海溝型地震(南海トラフ地震)と活断層による地震の関係

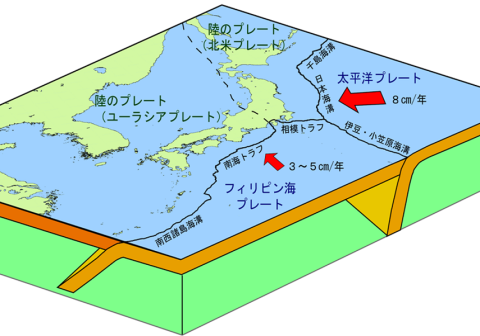

日本列島は4つのプレートの境界にあり、それぞれのプレートは太古の昔から動き続けて、プレートの運動は、地震や火山噴火の原因になります 。

【図5】出典:気象庁ホームページ「日本付近のプレート模式図」

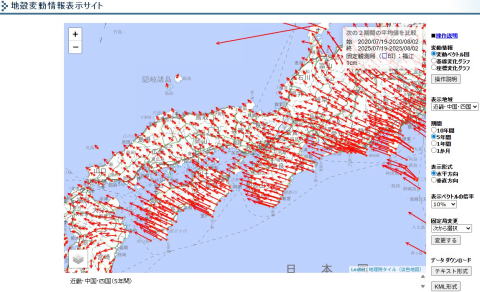

こうしたプレート運動による地殻変動は、1997年以降で最大2メートル程度まで蓄積しています。

【図6】出典:国土地理院ウェブサイト「地殻変動情報表示サイト」

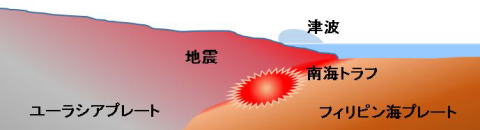

4つのプレートで駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」といいます。

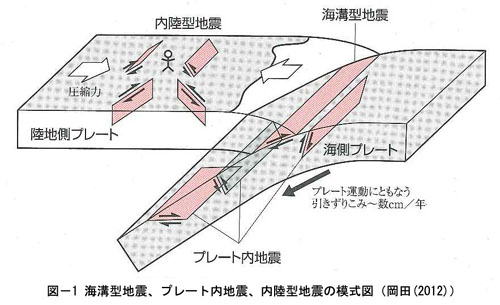

南海トラフ沿いのプレート境界では、海側のプレート(フィリピン海プレート)が陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に1年あたり数cmの速度で沈み込んでいます。

その際、陸側のプレートが地下に引きずり込まれてひずみが蓄積され、陸側の破壊されやすくなっている断層で地震が発生します。

【図7】出典:国土地理院ウェブサイト「活断層とは何か?」より引用

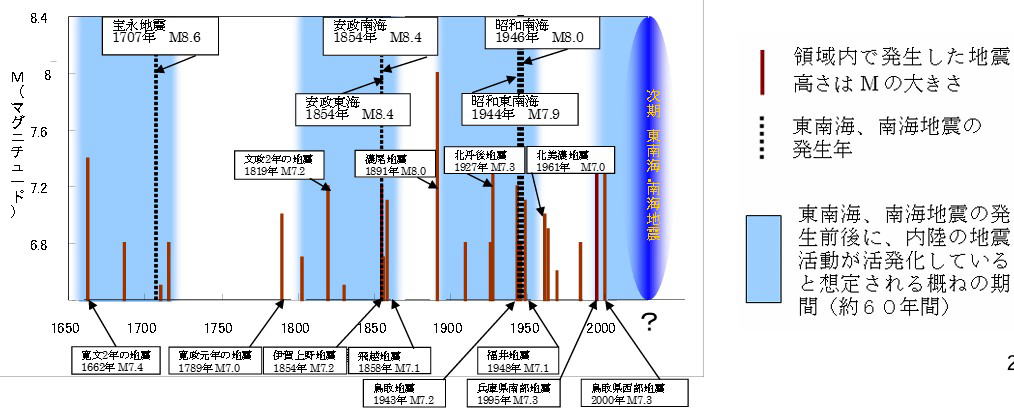

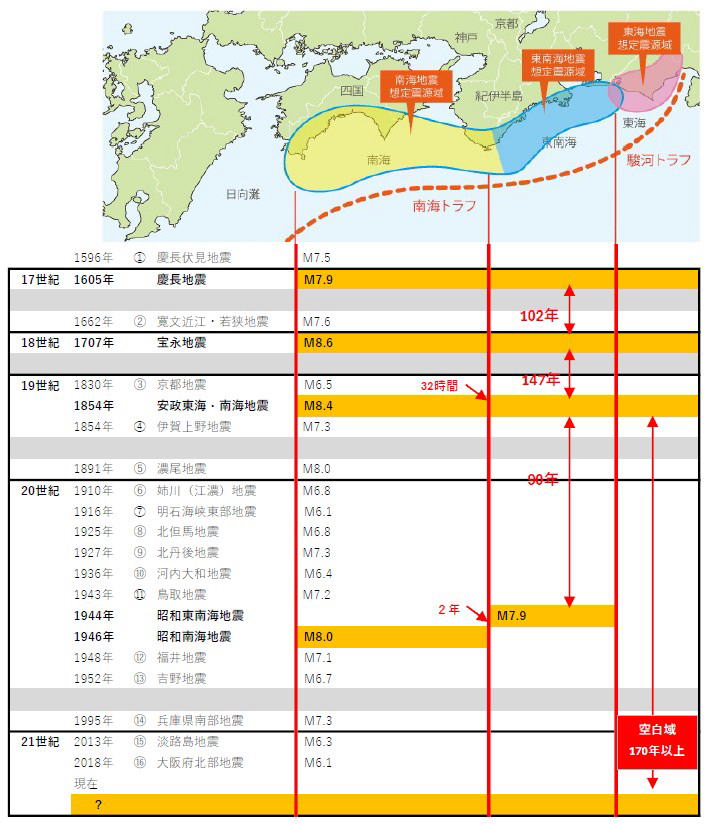

内陸部の地震は、過去の南海トラフ地震前後に発生した内陸型地震から、南海トラフ地震の前50年から、地震の後10年くらいの期間で増える傾向に有ります。

【図8】出典:内閣府防災情報のページ「中部・近畿圏直下地震対策」より引用

図3より、南海トラフ地震前後の期間で、内陸型の地震活動が周期的に活発化する様子が伺えます。

【図9】南海トラフ地震のイメージ

歴史史料から昔の地震のことを知ることができますが、特に近年では昭和東南海・南海地震前後の内陸型地震の記録から、南海トラフ地震前後に活性化している状況が分かります。

【図10】出典:近畿地方整備局 神戸港湾空港技術調査事務所ホームページ)の「切迫する大規模地震・津波」の図に内陸地震を追記

上記地震Noの位置

【図11】出典:産総研活断層データーベース」地下構造可視化システム簡易版 の活断層地図に、図2の各地震Noを追記

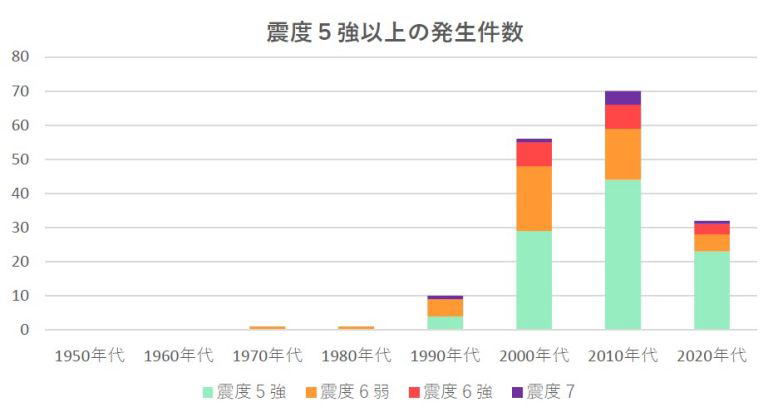

以下のグラフは「気象庁地震データーベース検索」による震度5強以上の年代別発生件数です。

【図12】出典:「気象庁地震データーベース検索」のデーターより作成

1946年の昭和南海トラフ地震以降、高度成長期は内陸部の地震が少なく平穏な時代でしたが、1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以降で内陸型地震が活性化していることが分かります。

次の南海トラフ地震までの期間で、継続して活断層による内陸部直下型地震が発生する可能性が高いと言えます。

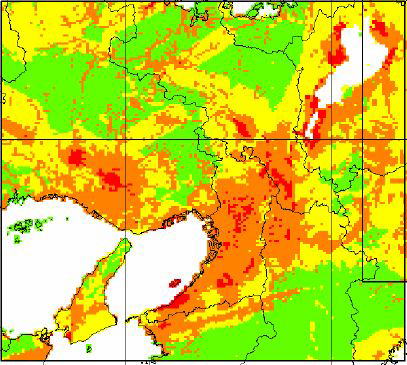

以下の図のように、多くの人々が暮す地域で震度6強以上の大地震が今後発生する可能性が有ります。

予防対策用震度分布図

M7.0以上の活断層、M6.9の直下の地震、東南海・南海地震及び東海地震の震度分布を重ね合わせ、各地点の最大の震度をとったもの

【図13】出典:内閣府防災情報のページ 中部圏・近畿圏直下地震対策

以下の図は、地震活動が活性化したと見られる 1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)から現在までの震度5強以上の地震の発生位置です。

「新潟-神戸ひずみ集中帯」で、まだ地震が発生していない範囲が広く有ります。

【図14】出典:気象庁「震度データーベース」に、地質図Naviの活断層地図を重ね合わせ

3,近畿圏で大地震の可能性が高い活断層はどこ?

3-1,活断層の評価

地震本部ホームページの「長期評価結果一覧」のページで

活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧(2025年1月1日での算定)

主要活断層の長期評価結果一覧(2025年1月1日での算定)【都道府県別】

が、令和7年1月15日付けで公開されています。

活断層の評価基準

活断層における今後30年以内の地震発生確率が

3%以上を「Sランク」、

0.1~3%を「Aランク」、

0.1%未満を「Zランク」、

不明(すぐに地震が起きることが否定できない)を「Xランク」

地震後経過率が0.7以上である活断層については、ランクに「*」が付記されています。

Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

・・・と記載されています。

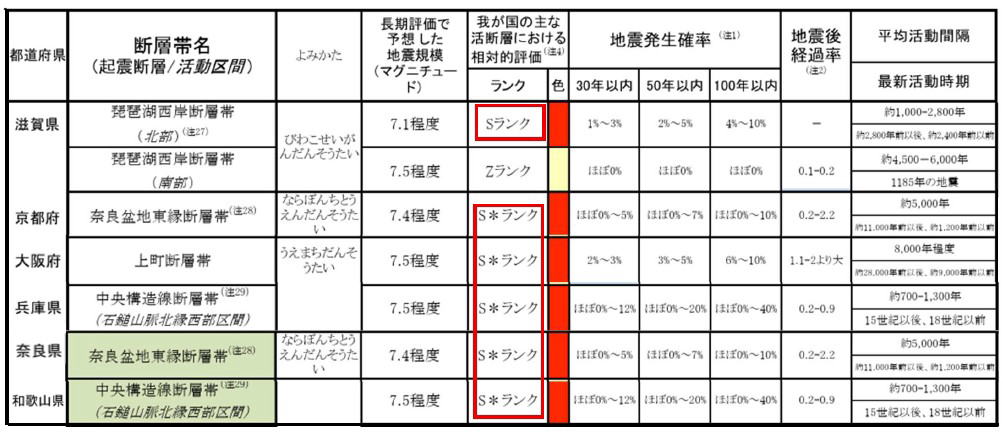

「地震後経過率」

最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値です。

最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となり、次の地震かいつ来てもおかしくない状態と言えます。

【図15】活断層の平均活動期間を現在の時点で越えているイメージ図

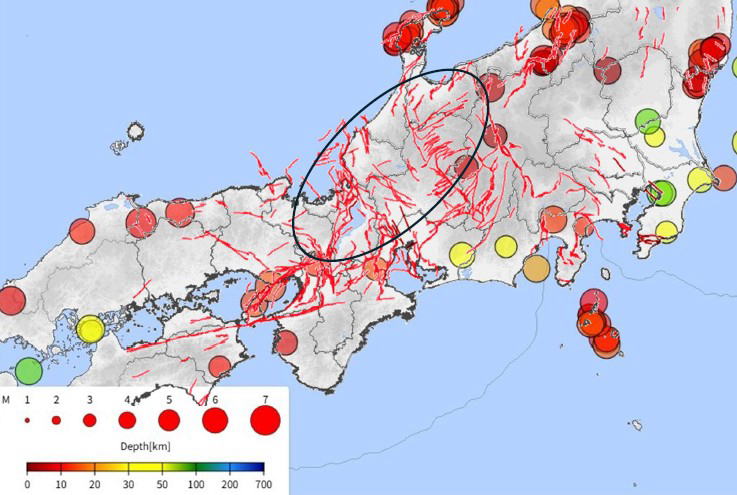

3-2,評価がSランクS*ランクの活断層

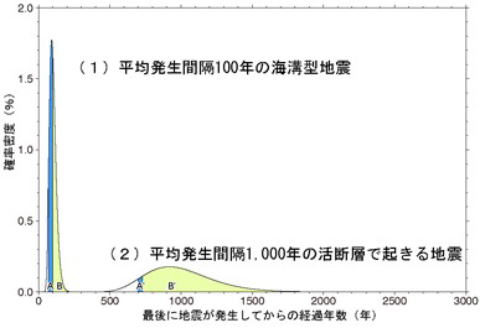

近畿圏では、琵琶湖西岸断層帯、奈良盆地東縁断層帯、上町断層帯、中央構造断層帯がSランクの活断層です。

【図16】出典:地震本部「主要活断層の長期評価結果一覧」より引用 赤囲いを追記

では、近畿圏で1995年兵庫県南部地震や2016年熊本地震の様な、震度7の強い揺れを起こす直下型大地震が発生するのでしょうか?

活断層は地震が起こる周期が何千年と非常に長く、発生確率は低くなりますが、「発生確率が低い=地震が起きない」わけでは決してありません。

2016年に熊本地震を引き起こしたとされる断層帯の一部の区間でも、地震の前に今後30年以内の発生確率が「ほぼ0%から0.9%」と評価されていました。

4,地震発生確率が低い活断層は地震が起きない?

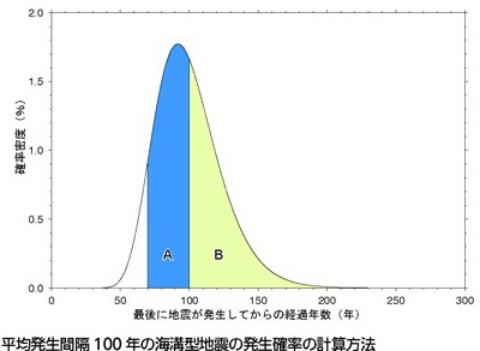

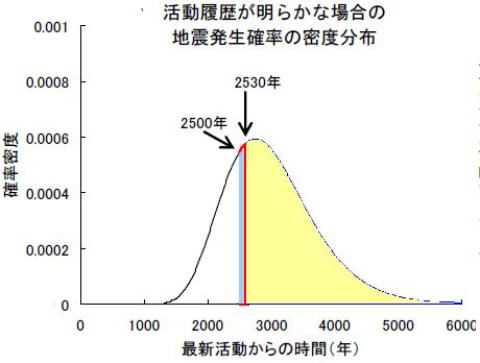

地震の発生確率は「BPT分布」と「ポアソン過程」にて算出されます。

主要活断層帯の地震や海溝型地震は繰り返し発生し、その活動間隔は BPT 分布に従うと考えられ、以下の確率密度関数のグラフで表されます。

(最新の活動時期が分からない場合はポアゾン過程として算出されます)

出典:地震本部 地震発生確率の計算方法 「地震発生確立」について解説します

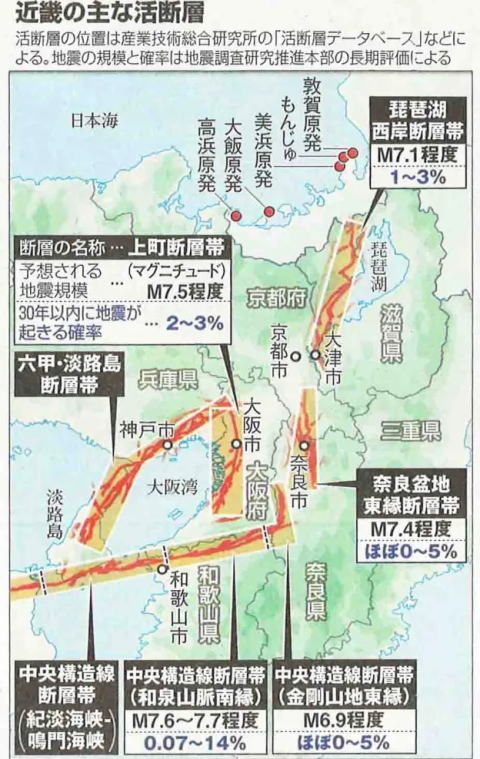

今後30年間の地震発生確率は、以下の①②グラフから(青色の面積)÷(青+黄色の面積)で計算されます。

①南海トラフ地震の様な海溝型地震の場合

青色の面積の割合が大きい=今後30年以内の確率が高い

【図17】出典:地震本部「地震発生確立」について解説します より引用

②活動周期が何千年もの活断層の場合

青色の面積の割合が小さい=今後30年以内の確率が低い

【図18】出典:地震本部「地震発生確率の計算方法」より引用

③海溝型地震と活断層で起きる地震の比較

【図19】出典:地震本部「地震発生確立」について解説します より引用

地震発生確率=(青色の面積)÷(青+黄色の面積)で、活断層で起きる地震は、発生間隔が数千年程度と長いため、30年程度の間の地震発生確率値は必然的に大きな値とはなりません。

今後30年以内を今後300年以内とすると、青色が占める割合が大きくなり、地震発生確率の数字が大きくなりますが、人にとっては無意味な数字です。

活断層で起きる地震では、地震発生確率の値が小さいように見えても、決して地震が発生しないことを意味してはいません

活断層の地震発生確率が小さい値でも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性が有ることに留意が必要です。

地震本部「長期評価結果一覧」のページの最後で、

日本は世界的に見ると地震活動が活発で、ランク分けに関わらず、どの場所においても、地震による強い揺れに見舞われるおそれがあります。

また、地震は、突然発生し甚大な被害を及ぼす可能性がありますので、日頃から耐震補強や家具の固定などの対策を講じておくことが重要です。

・・・と述べられている様に、

現在の地震学では、地震の規模やその発生日時を正確に予測することはできませんので、日頃から耐震補強や家具の固定などの対策を講じておくことが重要です。

5,近畿圏の地震被害想定

5-1,マグニチュードと地震被害

地震本部ホームページの「近畿地方の地震活動の特徴」、「主要活断層の長期評価結果一覧」で見られるように、マグニチュド7.0以上の活断層がずらりと並んでいます。

日本各地で震度7が観測された主な地震は、

1995年兵庫県南部地震(M7.3)、

2004年新潟県中越地震(M6.8)

2016年熊本地震(M7.3)、

2018年北海道胆振東部地震(M6.7)、

2024年能登半島地震(M7.6)

です。

甚大な被害の大きさは、現在も残された記録で確認することができます。

近畿圏で活断層による直下型大地震が発生した場合の被害予測はとても甚大なものです。

近畿圏では、琵琶湖西岸断層帯、奈良盆地東縁断層帯、上町断層帯、中央構造断層帯がSランクの活断層です。

以下の図は、2016年(平成28年)の資料ですが、近畿圏で大地震の可能性が高い断層帯は10年前から変わりません。

【図20】出典:2016年(平成28年)4月16日 朝日新聞

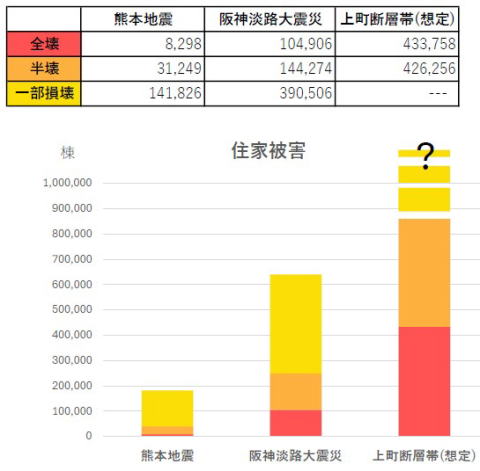

5-2,住家被害が上町断層帯は阪神淡路大震災の5倍以上

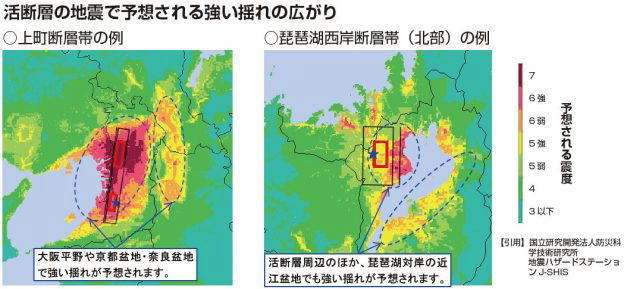

上町断層帯は、大阪平野に位置する活断層帯で、大阪府豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る長さが約42kmの断層帯です。

近畿圏では特に上町断層帯による地震が発生した場合、都市圏での広範囲に渡る甚大な被害が予想されています。

地震規模を示すマグニチュドで、上町断層帯の地震規模予測M7.5は、兵庫県南部地震M7.3の2倍、大阪北部地震M6.1の128倍です!

上町断層帯での地震時、広範囲に震度6強~7の揺れが予想されています。

【図21】「出典:地震本部」パンフレット活断層の地震に備える

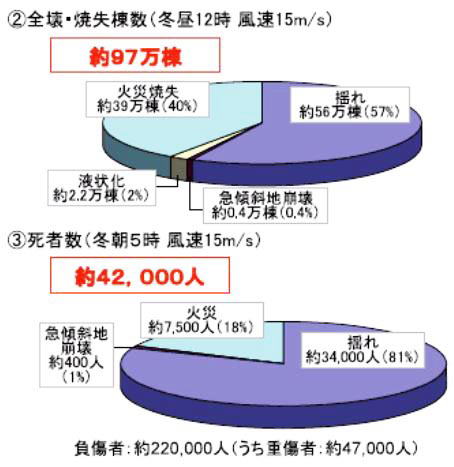

平成22年版防災白書で、全壊・焼失棟数が約97万棟と想定されています。

【図22】「出典:内閣府防災情報のページ」上町断層帯の地震(M7.6)により想定される震度分布及び被害想定結果

阪神淡路大震災での住家被害の概要は、全壊104,906棟、半壊144,274棟、全半壊合計249,180棟(約46万世帯)、一部損壊390,506棟、火災被害:全焼7,036棟、焼損棟数7,574棟・・・全壊・焼失数の合計が約17万5千棟で、上町断層帯での地震被害想定約97万棟は阪神淡路大震災での5.5倍ほどにもなります。

5-3,一部損壊も人々の暮らしに大きな影響が生じます

倒壊を含む全壊だけでなく、住家の復旧が困難な大規模半壊を含む半壊、更に決して軽微な被害ではない一部損壊が多数発生します。

都市圏が大地震に襲われた場合、今後も建設業の労働力の高齢化と労働力不足が進んでいくため、多数の損傷した住家の復旧に非常に長い時間が掛かることになります。

【図23】出典:被害棟数引用元

消防庁「熊本地震の被害と対応」「阪神・淡路大震災の被害確定について」

近畿地方環境事務所「南海トラフ巨大地震・上町断層帯地震を例としたケーススタディーの実施」

【大阪北部地震】

最大震度6弱を記録した大阪府北部地震で、大阪府を中心に全壊21棟、半壊483棟、一部破損61,266棟と、都市圏で多くの住家被害が発生しました。

一部損壊を中心に住宅被害が6万5千件を超え、屋根修理を請け負う業者が減り1年を経ってもブルーシートで屋根を覆った住宅が目立ちました。

【淡路島地震】

淡路島地震では、震源から離れた洲本市炬口地区(震度5弱)で、 軟弱な表層地盤により古い家屋に多くの一部損壊被害が発生しました。

行政の家屋被害認定の99%が一部損傷で、屋根瓦のかなりの部分が損傷し住めないような状況でも一部損壊認定となっており、多くの高齢者にとって負担となる問題を残しました。

「一部損壊」では、原則、支援金は受け取れず仮設住宅にも入れないことが、人々の暮らしへの大きな負担となります。

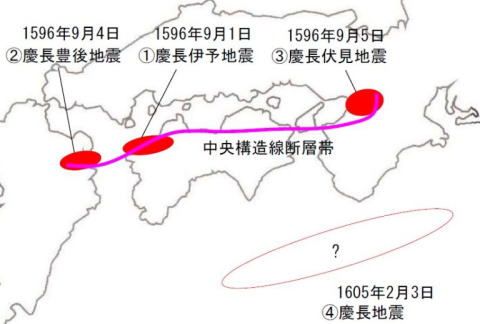

5-3,豊臣秀吉の時代に慶長大地震を招いた中央構造線断層帯

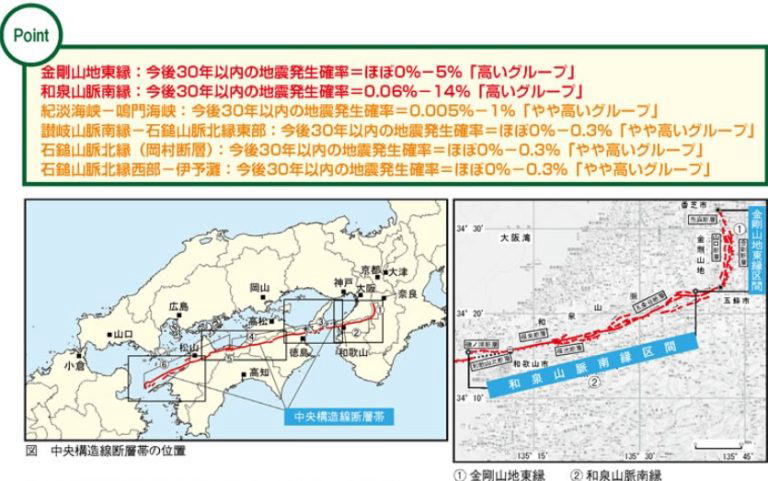

中央構造線断層帯は、奈良県から淡路島の南方海域を経て、和歌山県、徳島県、愛媛県を抜け、佐田岬の沖合を通り、別府湾から大分県の内陸部にまで及びぶ全体として440km を超える長大な断層帯です。

【図24】出典:地震本部 中央構造線断層帯(金剛山地東縁-由布院)

過去には、豊臣秀吉が没する1598年の2年前に、慶長大地震と呼ばれる大地震が発生しています。(慶長地震は南海トラフ地震ではなく、伊豆小笠原海溝で起きた地震との学説も有ります)

【図25】慶長時代の大地震

関西圏では、金剛山地東縁・和歌山山脈南縁が、発生確率が高いグループになります。

【図26】出典:地震本部 中央構造線断層帯の長期評価を一部改訂

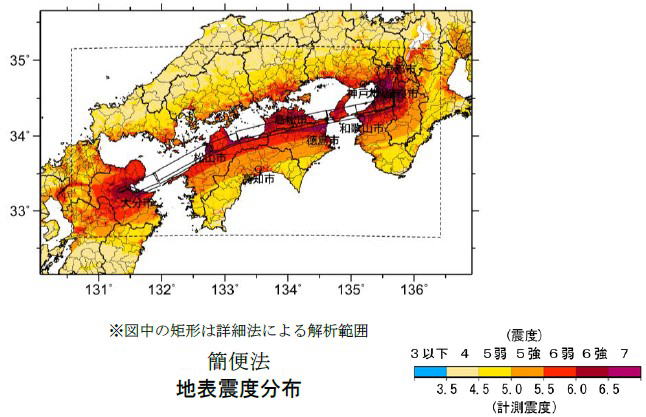

予測震度は各種算出法により異なりますが、震度6弱以上の強い揺れが広範囲で発生します。 簡便法での結果が以下で示されています。

【図27】出典:地震本部 中央構造線断層帯(金剛山地東縁-由布院)

地震本部 コラム:中央構造線断層帯を中心とした四国地域の 活断層の長期評価~地域評価~を公表のページの「今後に向けて」で、

地域住民の皆さんには、南海トラフの地震だけではなく、自分の住む地域の特徴、特に活断層の存在とそれらの活動によって引き起こされる災害のリスクを改めて認識し、同様の地震は地域内のどこでも発生し得ることを前提に、防災意識の向上や地震災害への備えをしてもらいたいと思います。

・・・と述べられているとおり、

大災害を招く大地震が、起こらないのではなく、起こることを前提に、防災意識の向上や地震災害に備えておくことがとても大切です。

【日本各地の地震時の震度予測の参考になるページ】

地震本部地震調査研究推進本部

「地震本部」全国地震動予測地図

「防災科研」地震ハザードステーション(J-SHIS)

【防災対策で参考になるページ】

首相官邸ホームページ:災害に対するご家庭での備え~これだけは準備しておこう!~

政府広報オンライン:災害時に命を守る一人一人の防災対策

内閣府防災情報のページ:特集 地震を知って地震に備える!

地震本部:パンフレット、リーフレット

国土交通省:ハザードマップポータルサイト

2025年8月25日改定

【ご参考ページ】

MegaQuake「迫りくる震度7」

迫りくる震度7 その1 【震度7と大震災】

迫りくる震度7 その3 【建築基準法と大地震(RC造編)】

迫りくる震度7 その8 【大地震で建物が壊れる原因と対策(RC造編)】

迫りくる震度7 その4 【建築基準法と大地震(木造編)】

迫りくる震度7 その10 【大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)②】 震度7その時その後はどうなるの?

迫りくる震度7 その13 【擁壁が壊れる原因と対策①その擁壁は大丈夫ですか?】

迫りくる震度7 その14 【擁壁が壊れる原因と対策②変状と対策工事】

石積接着補強工法「モルダム工法」が、石積み擁壁の崩壊を防ぎます

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL :075-682-4377(平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム