テクノなブログページ

迫りくる震度7 その10

【大地震で建物が壊れる原因と対策(木造編)②】

震度7その時その後はどうなるの?

もくじ

- 1,大地震で多数の住家に生じる甚大な被害

- 今後想定される大規模地震

- 阪神・淡路大震災

- 被害認定基準と被災度判定区分

- 2,大地震で多数の人々の避難生活が長期化する

- 南海トラフ巨大地震の被害想定

- 長期化する避難生活

- 震災復旧を困難にする深刻な労働力不足

- 3,まずは被災状況の判定が必要です

- 住家の被害判定

- 修理して継続使用が出来る被害はどの程度まで?

- 2016年熊本地震 木造建物の地震被害

- 継続使用には被害を小破以下に留めることが重要です

- 4,震度と地震被害の関係

- 大地震と震度7の関係

- 震度と地震被害の関係

- 新耐震基準の耐震性

- 震度7に耐える耐震等級3

- 耐震等級1・2・3の耐震性の違い

- 新耐震基準の倒壊原因

- 上部構造評点と地震被害の傾向

- 5,人の命を守る繰り返しの揺れに耐える耐震性

- 2度の震度7

- わずか19秒で倒壊した旧耐震基準の建物

- 木造住宅の大敵キラーパルス

- 人命を奪う耐震性の低い建物の倒壊

- 繰り返しの揺れに耐える耐震補強の重要性

- 6,長期的な継続使用のための「耐震」と「劣化対策」

- 品確法の「耐震等級」と「劣化対策等級」

- 次の南海トラフ地震前の内陸部での地震活動期です

古来より日本では、木を木造建築物の主要な建築資材として生かされてきました。

木はコンクリートや鉄に勝る強度を持つ建築資材です。

強くて長持ちするはずの木造建築ですが、近年の木造建築物で、現在の耐震基準を満たしていない旧耐震基準の在来工法や古い木造建物で多くの倒壊被害が発生しました。

建物の建築時期が古いほど、地震で大きな被害を受ける傾向にありますが、1981年以降の新耐震基準の建物であっても倒壊被害が発生しています。

今回は、大地震で被災した時の耐震性の違いにより、大きく異なる地震被害と建物の継続使用の可能性についてご案内します。

1,大地震で多数の住家に生じる甚大な被害

大地震で損傷した自宅を補修・補強して住み続けることが出来るかは、建物の被害状況が大きく影響します。

建物の損傷が大きい場合は、住み続けることが難しい場合もあります。

日本の長い歴史の中で、大地震による甚大な被害が幾度も繰り返し発生してきましたが、今後発生が想定される大地震により、現在の日本各地で発展した近代都市に、更なる大きな被害想定がなされています。

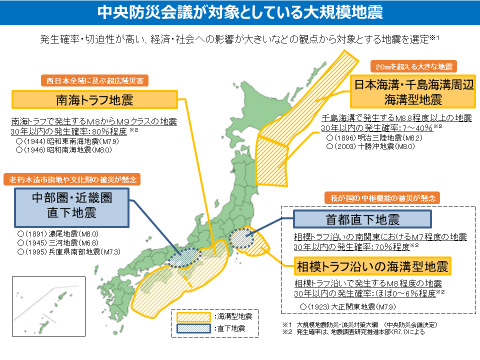

【今後想定される大規模地震】

近い将来に発生の切迫性が指摘されている大規模地震として、「南海トラフ地震」「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」「首都直下地震」「中部圏・近畿圏直下地震」があります。

【図1】出典:内閣府防災情報のページ

【阪神・淡路大震災】

今年2025年で、「阪神・淡路大震災」から30年が経過しました。

1995年(平成7年)1月17日午前5時45分に発生した兵庫県南部地震は、日本で初めて近代都市を襲った直下型大地震です。

阪神・淡路大震災は、この大地震により近畿圏の広範囲に渡り未曾有の甚大な被害を引き起こした災害です。

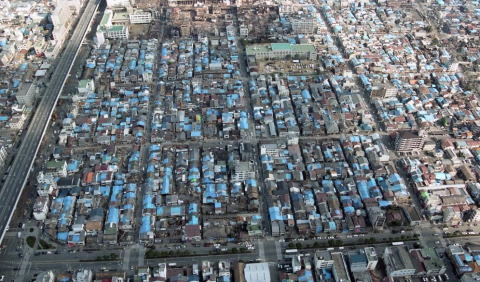

【写真1】出典:神戸市 阪神・淡路大震災「1.17の記録」

古い木造住宅が密集した地域で倒壊が集中し、火災が同時多発しました。

高層建物や大規模構造物、道路・鉄道等の交通インフラ、電気・ガス・上下水道・電話等のライフラインにも甚大な被害をもたらし、便利で快適なはずの近代都市での生活の脆さが露呈した震災でした。

病院や公共建物も多数被災し、交通機能が寸断され輸送や救助活動が停滞するなど、震災後の公助に限界が有る中では、大災害時の自助・共助が被害を抑え人々の命を守る上でとても大切な教訓となりました。

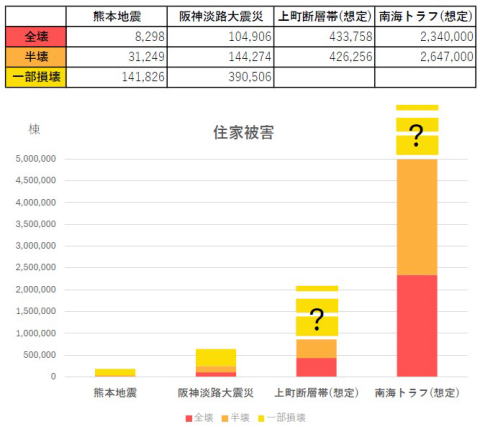

今後起こりうる大地震の被害想定で、南海トラフの被害予想が際立っています。

【図2】大地震で発生する全壊・半壊・一部損壊

出典:消防庁「熊本地震の被害と対応」「阪神・淡路大震災の被害確定について」・近畿地方環境事務所「南海トラフ巨大地震・上町断層帯地震を例としたケーススタディーの実施 」・中央防災会議「最大クラス地震における被害想定について」より被害棟数を引用

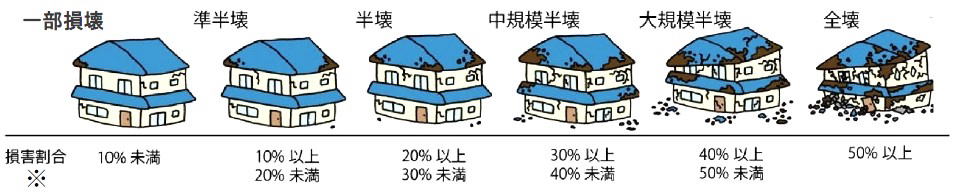

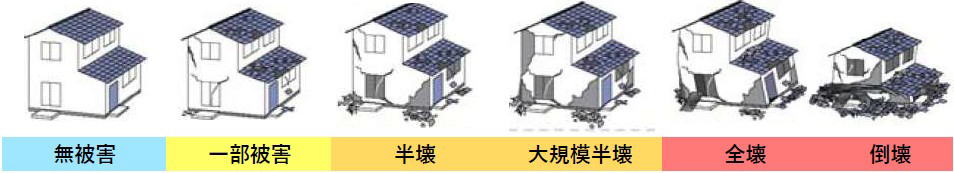

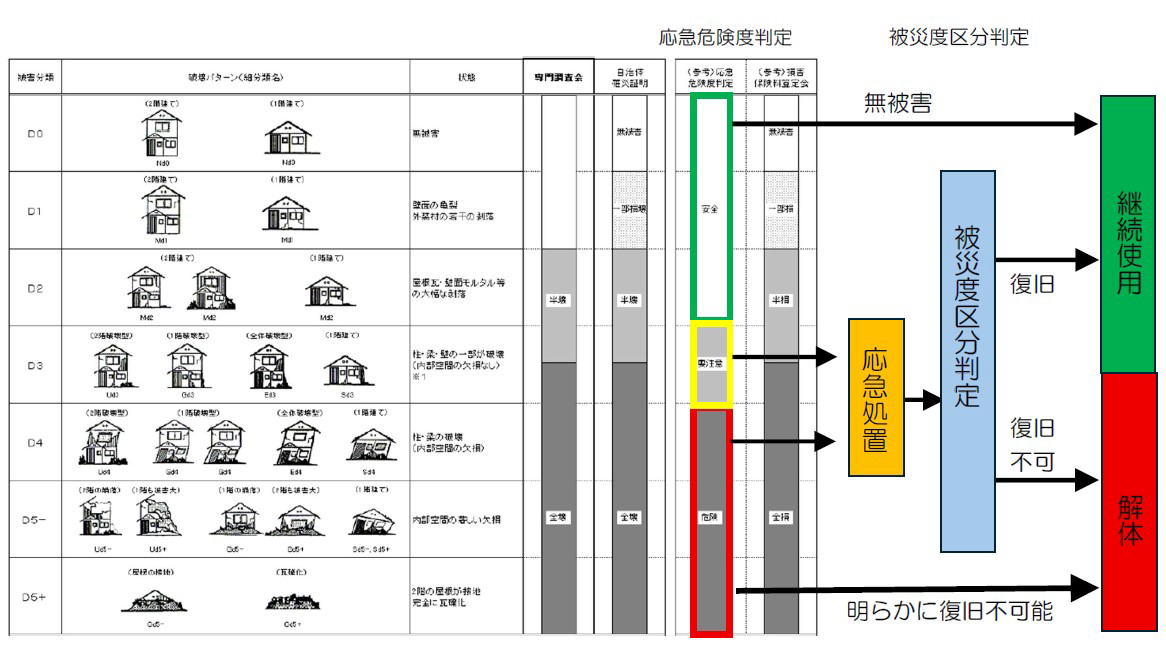

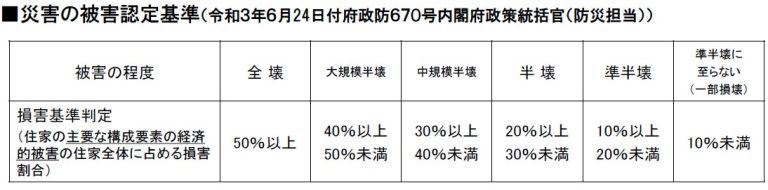

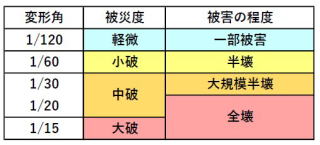

建物の被害状況を示す判定は、以下の2通りあります。

【被害認定基準 と 被災度区分判定】

「災害の被害認定基準」等に基づく、「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定され 、市町村で「罹災証明書」が交付されます。

【図3】出典:葛飾区震災復興マニュアル~地域協働復興編~都市と住まいの復興

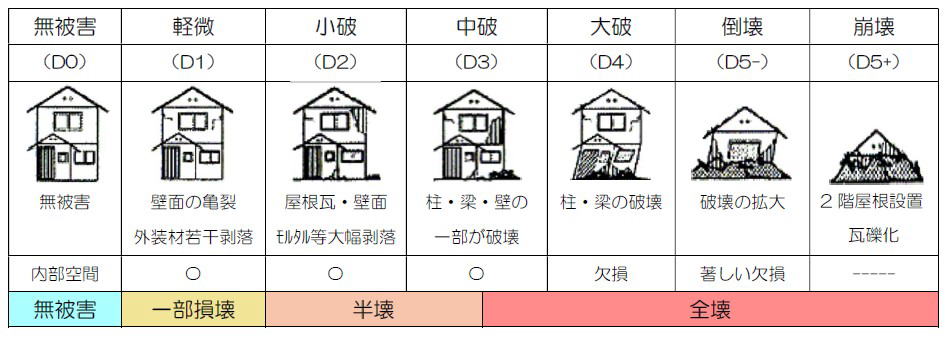

「被災度区分判定」により、無被害・軽微・小破・中破・大破・倒壊・崩壊で分類され、被災建築物の再使用の可能性を判定します

【図4】出典:内閣府「東海地震及び東南海・南海地震に係る被害想定手法について」の建物被害における「全壊」の定義の表より一部引用:被害認定基準を下に追記

【全壊・半壊・一部損壊の概要】

【写真2】熊本地震による被害状況(2017.02.07撮影)

建物被害の区分で、全壊・半壊・一部損壊の概要は以下になります。

【全壊】

「損壊が甚だしく補修により元通りに再使用することが困難なもの」で、解体または建て直しが必要になります。全壊の棟数に倒壊も含まれます。

【半壊】

「住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの」ですが、大規模や相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な状態も含まれます。

【一部損壊】

一部損壊は、住家が全壊や半壊には至らない、被害が軽微な状態で、「全壊」「半壊」ほど被害が大きくないと思われがちですが、雨漏れがひどく住むことが困難な場合も含まれます。

住み続けることが困難な、軽微な被害とは言えない場合が有りまが、一部損壊は国の被災者生活再建支援法で支援の対象外で、修理費はほぼ自己負担です。

1995年阪神・淡路大震災(最大震度7)では、「一部損壊」が39万506棟にのぼり、これは全壊・半壊を合わせた住家被害の大部分を占めました。

【写真3】出典:神戸市 阪神・淡路大震災「1.17の記録」

多くの家の屋根にブルーシートがかけられています。

2011年東日本大震災(最大震度7)では、一部損壊が約74万棟にも及びました。支援法の対象外だったため支援の対象範囲を広げる要望が上がりました。

2013年淡路島地震(最大震度6弱)では、震源から離れた洲本市炬口地区(震度5弱)で、 軟弱な表層地盤により古い家屋に多くの被害が発生しましたが99%が一部損壊でした。

屋根瓦のかなりの部分が損傷し雨漏れがひどく住めないような状況でも一部損壊認定となっており、多くの高齢者に負担となりました。

2018年大阪府北部地震(最大震度6弱)では、一部損壊を中心に住宅被害が6万5千件を超え、うち99%はひび割れや屋根瓦の脱落など、国の支援対象外に当たる「一部損壊」でした。

屋根修理を請け負う業者が減り1年を経ってもブルーシートで屋根を覆った住宅が目立ちました。

【関西(近畿)地方は地震の巣です】

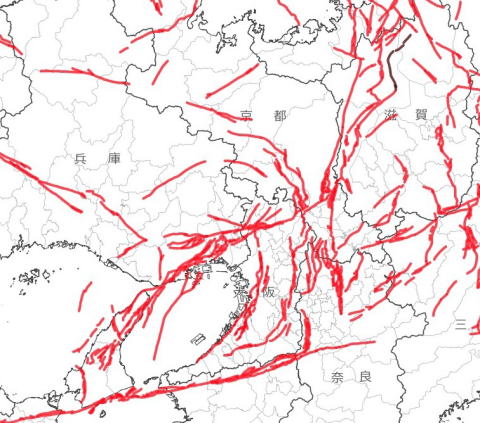

多くの活断層が関西圏に密集しています。

【図5】出典:産総研「地質図Navi」

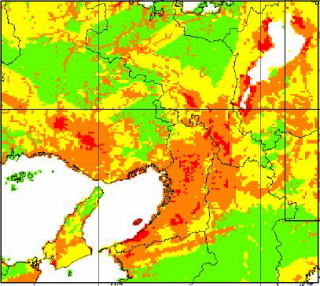

「M7.0以上の活断層、M6.9の直下の地震、東南海・南海地震及び東海地震の震度分布を重ね合わせ、各地点の最大の震度をとったもの 」で作成された図が以下になります。

予防対策用震度分布図

【図6】出典:内閣府防災情報のページ 中部圏・近畿圏直下地震対策

活断層が密集する関西(近畿)圏では、多くの人々が暮す地域で、震度6強以上の大地震が今後も発生する可能性が有ります。

【ご参考】迫りくる震度7 その6 【南海トラフ地震前に関西で直下型大地震の可能性は?】

2,大地震で多数の人々の避難生活が長期化する

【南海トラフ巨大地震の被害想定】

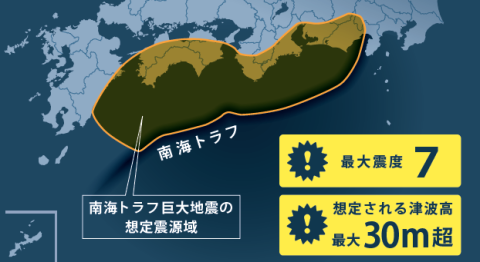

地震規模は未曽有の地震災害である東日本大震災を招いた2011年東北地方太平洋沖地震と同じM9の巨大地震が想定され、西日本の広範囲に渡り壊滅的な被害を招く大震災が待ち構えています。

太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波が襲来するほか、広い範囲で強い揺れが2~3分程度続き、最大震度は7と想定されています。

【図7】出典:大阪管区気象台「地震と南海トラフの基礎知識」南海トラフ巨大地震の想定震源域

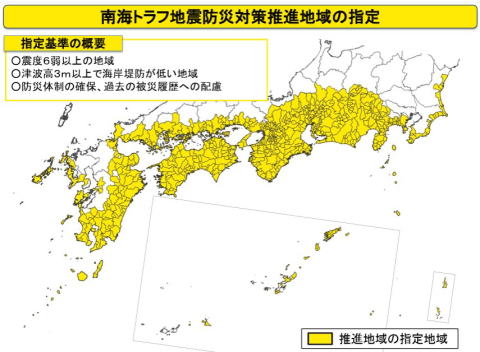

南海トラフ地震が発生した際に著しい地震・津波災害が生じるおそれが見込まれる地域は、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として、1都2府26県707市町村が指定されています(令和7年(2025年)1月時点)

【図8】出典:内閣府防災情報のページ「南海トラフ地震防災対策」推進地域・特別強化地域の地図R7.7より引用

静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。

また、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されています。

内閣府防災情報の「最大クラス地震の被害想定について(令和7年3月公表)」の建物被害で、

・ 地震の揺れにより、約61万棟~約127.9万棟が全壊する。さらに、約102.8万棟~約197.4万棟が半壊する。

・ 津波により、約16.1万棟~約20.8万棟が全壊する。

・ 延焼火災を含む大規模な火災により、約6.3万棟~約76.8万棟が焼失する。

・ 液状化により、約9.4万棟~11万棟の建物が沈下被害を受ける。

と想定されています。

【ご参考】

内閣府防災情報のページ「想定される震度分布・津波高・被害想定・WG報告書について」をご参照ください。

地震による建物被害は、地震の強い揺れだけでなく、津波・火災・液状化・がけ崩れ・土砂崩れなどが原因になります。

能登半島地震では、新潟市内で震度5弱程度で液状化が顕著に発生しました。

南海トラフ地震でも、広範囲で液状化現象が想定されています。

【長期化する避難生活】

避難者は自宅やライフラインの被害の影響もあって、地震の1週間後が最も多く、最大で1230万人にのぼり、1か月後になっても最大で1200万人と、避難生活は大規模かつ、長期化するおそれがあるとされています。

【写真4】出典:神戸市 阪神・淡路大震災「1.17の記録」

【ご参考】

首相官邸ホームページ:避難はいつ、どこへ

内閣府防災情報:震災時の帰宅行動 そのときあなたはどうする?(パンフレットPDF)

大地震後は、身の安全を確保のため緊急避難場所・避難施設への避難が大切です。

【ご参考】

気象庁ホームページ:大地震後の地震活動(余震等)について

余震に耐えて住家に被害が少なく住み続けることが可能でも、広範囲に渡る社会インフラに大きな被害が発生すると、復旧するまで支援物資に頼らざる負えません。

【写真5】出典:神戸市 阪神・淡路大震災「1.17の記録」

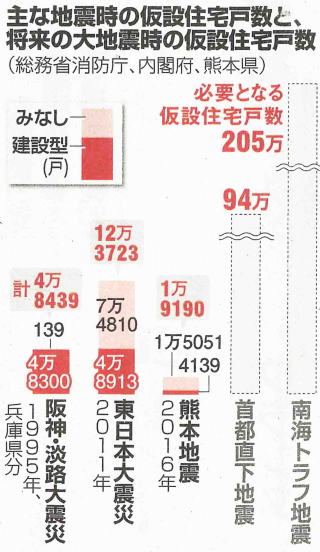

首都直下地震では約66万~94万戸、南海トラフ巨大地震では約105万~205万戸の応急仮設住宅が必要になると見込まれ、仮設住宅の設置、被災住宅の修理が相当の期間滞ると考えられますので、被災された方の住まいの確保ができるまでの避難所での生活が、長期間に渡る可能性が高いと考えられます。

【図9】出典:朝日新聞2017年11月27日(月)

【写真6】出典:神戸市 阪神・淡路大震災「1.17の記録」

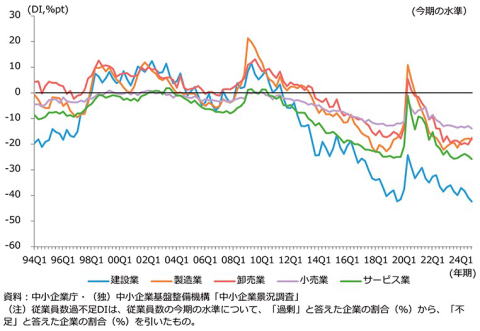

【震災復旧を困難にする深刻な労働力不足】

「国土交通省ウェブサイト」の国土交通白書 2023で、

建設産業は、社会資本の整備を支える不可欠の存在であり、都市再生や地方創生など、我が国の活力ある未来を築く上で大きな役割を果たすとともに、震災復興、防災・減災、老朽化対策など「地域の守り手」としても極めて重要な役割を担っている。

・・・と述べられていますが、生活の根幹を支えるエッセンシャルワークとしての建設業で、労働力の高齢化と共に労働力不足が今後も進んでいきます。

【図10】業種別に見た、従業員数過不足DI の推移

出典:中小企業庁 令和6年度(2024 年度)の中小企業の動向

業種別に見ると「建設業」において特に不足感が強いことが分かります。

南海トラフ地震では、広範囲に生じた未曽有の膨大な数の損傷した住宅の震災復旧に、どれほどの労力と時間が必要になるでしょうか?

社会インフラが復旧すれば、自宅での日常生活に戻れますが、大地震で損傷した自宅を補修・補強して住み続けることが出来るかは、建物の被害状況が大きく影響します。

未曾有の甚大な被害が想定される巨大地震の備えとして、倒壊を防ぎ人の命を守るための耐震性と共に、地震後も住み続けることが出来る住まいの耐震性も重要です。

3,まずは被災状況の判定が必要です

ある程度落ち着きを取り戻すと、今後どうすれば良いのか戸惑われる方も多いことと思います。

住まいの修復作業に取り掛かる前に心がけておくことや行っておく重要なことがあります。

【ご参考】

政府広報オンライン「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」をご参照下さい。

住家の被害の程度は、無被害から全壊・倒壊まで、建物の耐震性で大きく異なります。

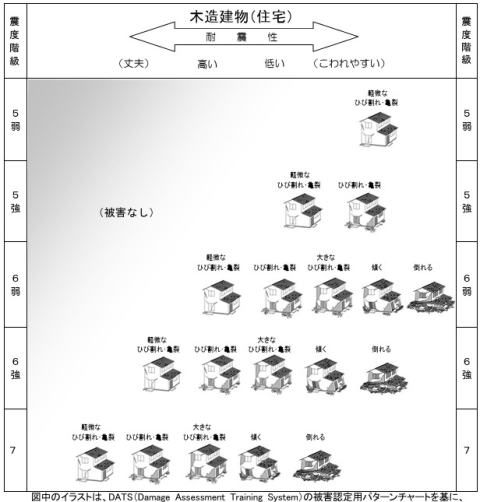

【図11】出典:気象庁ホームページ「気象庁震度階級の解説表」 より引用

イラストは被害イメージの一部です。詳しくは「気象庁震度階級の解説」をご参照ください。

住家が倒壊しなくとも、一部の被害から全壊までの被害で、補修や補強を行って住み続けることが出来るのはどの程度の被害までで可能でしょうか?

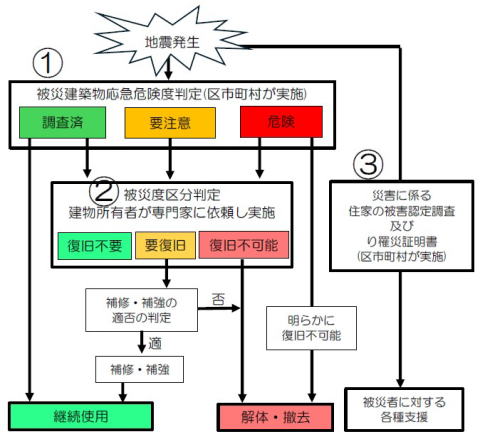

【住家の被害判定】

住家の被害判定の概略の流れは以下になります。

【図12】地震により被災した建築物の判定フロー

①は、地震発生後に市区町村によって行われる応急的な判定です。

②は、被災建築物の再使用の可能性を調べるために、建物の所有者が専門家に依頼します。

③は、公的な被災者支援制度などを利用する際に必要となる「り災証明書」を被災者が申請します。

①被災建築物応急危険度判定

地震発生後に行われる応急的な判定

熊本地震の様な大地震が発生すると、地震発生後に市区町村によって「被災建築物応急危険度判定」が実施され、この様なステッカーが玄関扉付近に貼られます。

【図13】被災建築物応急危険度判定ステッカーのイメージ

この判定は、罹災証明のための被害調査ではなく、建築物を引き続き使用できるか否かを応急的に判定するもので、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示を行います。

危険(赤):建築物の被害が大きく、使用や立ち入りは危険です。

要注意(黄):建築物に被害が認められるため、使用や立ち入りには十分な注意が必要です。

調査済(緑):使用や立ち入りを制限するほどの大きな被害は認められません。

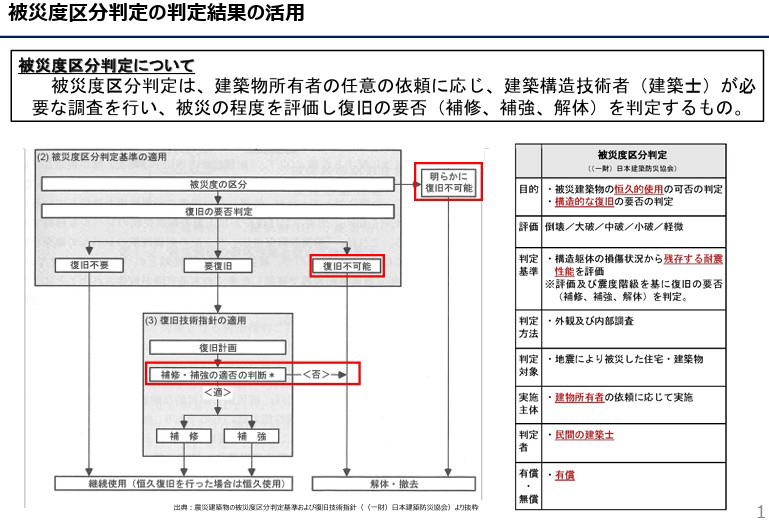

②被災度区分判定

復旧の要否(補修・補強・解体)の判定

応急危険度判定が実施された後、被災建築物の再使用の可能性を「被災度区分判定」により判定します

【図14】出典:内閣府「被災度区分判定の判定結果の活用」

被災度区分判定は、建物の所有者が専門家に依頼をしますが、事前にその必要性をまずはご自身で調べる方法として以下のパンフレットが公開されています。

【ご参考】国土交通省:パンフレット「~木造住宅の地震後の安全チェック~この家、住み続けていいのかな?」

木造戸建て住宅について、居住者がご自身で住宅の状況をチェックのうえ、そのまま住み続けてよいか、専門家に相談した方がよいかを判定する方法を整理し、パンフレットを作成しました。

・・・と、イラスト入りで簡易に判定できるようにされています。

又、より詳細に「被災度区分判定基準」のレベルⅠ~Ⅴの状態を実際の写真を使って解説されているものとしては以下の資料が有ります。(こちらの最後のページにも上記のパンフレットが有ります)

【ご参考】国土交通省:再使用の可能性を判定し、復旧するための 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針 (木造建築物) 令和6年能登半島地震の被害を踏まえた留意事項

以下の図は、建物の被害分類に、判定フローを追記したものです

【図15】出典:内閣府「東海地震及び東南海・南海地震に係る被害想定手法について」(参考)建物被害における「全壊」の定義より引用:被災した建築物の判定フローを追記

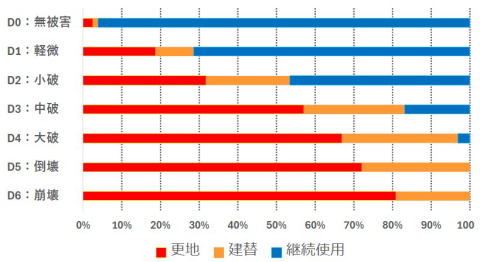

「被災度区分判定」は、無被害(D0)・軽微(D1)・小破(D2)・中破(D3)・大破(D4)・倒壊(D5-)・崩壊(D5+)で分類されます。

図15の被害分類

D0:無被害

D1:壁面の亀裂。外装材の若干の剥離

D2:屋根瓦・壁面モルタル等の大幅な剥離

D3:柱・梁・壁の一部が破壊(内部空間の欠損無し)※1

D4:柱・梁の破壊(内部空間の欠損)

D5-:内部空間の著しい欠損

D5+:2階の屋根が接地。完全に瓦礫化

【修理して継続使用が出来る被害はどの程度まで?】

D3に以下のコメントが有ります。

とされていますので、復旧して継続使用が可能かは中破がボーダーラインになります。

但し、中破は、全壊判定と半壊判定が混在するとされていますので、全壊し復旧が困難な場合が含まれます。

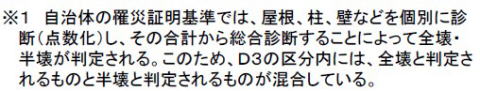

被災度区分判定基準の損傷率は、部位に応じて長さ・面積・本数で損傷部分の割合が%で算定されます。

【図16】各損傷率ランクでの各部位ごとの損傷割合

D1~5がレベル(もしくはランク)Ⅰ~Ⅴに相当します。

被災度区分判定調査は、損傷率と損傷状況という2つの観点から実施され、全部位の被災度の平均値が建築物の被災度となります。

ただし、耐震性に大きくかかわる基礎、軸組、耐力壁のいずれかの一つでも被災度がⅣ(大破)以上の場合はⅣ(大破)以上となります。

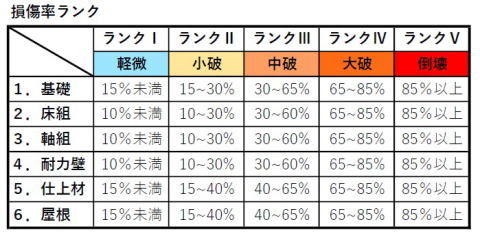

【 2016年熊本地震 木造建物の地震被害 】

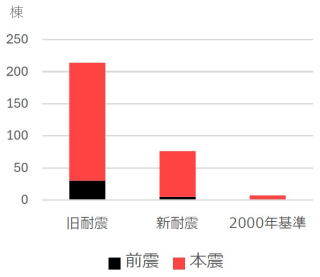

2016年熊本地震は、4月14日と16日の2度の震度7により、熊本県熊本地方を中心に広い範囲で被害が発生しました。

強震地域が比較的郊外であったことから、被災した建物の大半が木造住宅で、倒壊・崩壊した割合も木造が最も高く、多くの人的被害も発生しました。

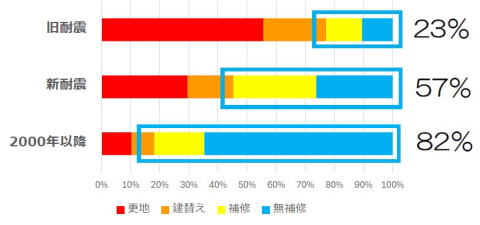

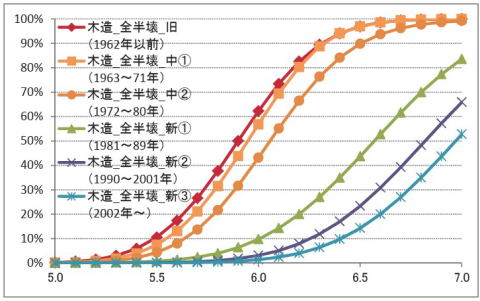

木造建物の建築年代ごとの被害割合

熊本地震の地震被害で、旧耐震基準の1981年以前の建物の50%以上が全壊し、新耐震基準でも2000年以前の建物で20%以上が全壊しています。

新耐震基準で2000年基準の建物では、大幅に無被害が増えていますが、全壊・倒壊した建物も有ることがわかります

【図17】建築技術2016年12月号熊本地震における地震特性と建築物の被害「益城町悉皆調査区域における木造建物の建築年代ごとの被害率」の図を基に再作成し右側に被害の割合・被害の程度・被災度区分で分類しました。(中破の全壊が含まれる範囲は概略です)

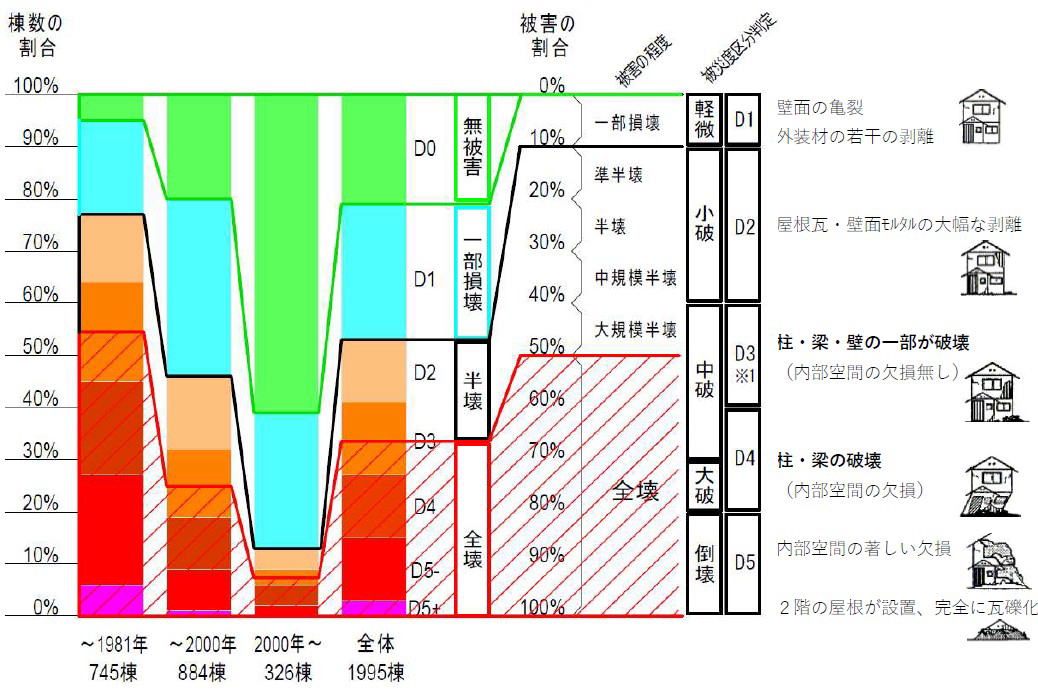

2年後に小破でも半数は残らない

被災建物の使用状況

以下のグラフの左側が、益城町悉皆調査区域における木造建物の被害率で、右側が2年経過した益城町市街地の被災建物の現況調査による使用状況です。

被害状況は、継続使用ができるとされる中破以下の被害が73%となっていましたが、2年後に更地・建替えで継続使用されなかった割合が半数以上となり、継続使用は46%にとどまりました。

【図18】被害状況と使用状況の差異

使用状況を基準法の耐震基準別で見ると以下になります。

継続使用(無補強・補修)されている建物の割合が、旧耐震23%・新耐震57%・2000年基準82%と、耐震性の向上により大きく改善されていることがわかります。

【図19】耐震基準別の使用状況

旧耐震では倒壊を防ぐ耐震性が重要です。

新耐震であっても耐震診断が推奨されます。

継続使用には被害を小破以下に留めることが重要です

被害状況ごとの使用状況は以下となります。

中破では継続使用■が17%です。

継続使用には被害を小破以下に留めることが重要といえます。

【図20】被害状況ごとの使用状況

【図18,19,20】出典:日本地震工学会論文集2019年19巻1号「2016年熊本地震から2年経過した益城町市街地の被災建物の現況調査」 より再作成

資料(出典)は、その他詳細に報じられていますのでご確認ください。

建替えに関しては、

・元は2階建てであった建物が平屋として建替えられる例が目立った。

・高齢の居住者が増加していること。

・2階建の耐震性能に不安を抱いている人が多い

ことなどが影響していると考えられる。

・・・と述べられていますが、今後も少子高齢化が進んでいきますので、住まいの将来をどのように考えるかの参考になります。

③り災証明書

「り災証明書」とは、台風や地震などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者の方からの申請に基づき、家屋等の調査を実施し、被害の程度(全壊、半壊など6区分)を証明するものです。

この証明書は、生活再建支援金、税金の減免、災害復旧のための融資、仮設住宅への入居申請などの際に必要となります。

民間保険会社の保険金の請求については、各社で調査が行われますので、り災証明書は基本的に不要です。

「住家の被害の程度」の判定

住家の被害の程度は、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づいて、

「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定され 、市町村で「罹災証明書」が交付されます。

【図21】出典:内閣府「災害に係る住家の被害認定」より引用

被害区分は、住家全壊と住家半壊に分かれ、住家半壊は更に、大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊に区分されます。

以下、内閣府防災情報ンおページ「災害に係る住家の被害認定について」災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和7年7月】 の参考資料より引用

住家全壊

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。

住家半壊

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

【大規模半壊】

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

【中規模半壊】

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

・・・「引用終わり」

居住することが 困難なものは、半壊以下の被害には使用されていません。

つまり、半壊以下は再使用することが困難ではない被害状況です。

被害認定基準と被災度区分判定について

建物の継続使用の可否は、被災度区分判定によります。

・被害認定基準は「罹災証明書」発行の元となる、被災した住家の損傷程度を国が定めた基準に基づき認定する調査です。

・被災度区分判定は、建物が修復可能か、どのような修復が必要かを判断するのに不可欠な主要構造部(柱や梁や耐震壁)の損傷具合についての調査です。

罹災証明書に記載される「被害認定基準」の損傷割合は、目視で確認できる外形的な破損具合で判断される部分が大きい為、必ずしも実際の建物の主要構造部の被害状況を表すものではありません。

その為、「被害認定基準」と「被災度区分判定」の被災状況は必ずしも同一では有りません。

必ずしも同一では有りませんが、目安としては以下の図の様になります。

【図22】出典:気象庁ホームページ 気象庁震度階級の解説 「被害認定用パターンチャート」より引用(被害イメージの図は一部を抜粋)

被害の程度の50%前後が「中破」で、再使用可能かのボーダーラインになります。

しかし、②被災度区分判定でご案内しました熊本地震の被災後の使用状況で、大規模半壊(≒中破)では継続使用が17%ほどに留まっています。

大規模半壊の場合、「構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難」な状態で、半壊以下は「困難なもの」とされておらず、補修・再使用可能な被害は半壊(≒小破)以下と言えます。

継続使用の観点からは、地震被害を小破以下に留めるための耐震性が必要になります。

新築の場合は、基準法・品確法で定められた耐震性から検討することが出来ますが、旧耐震基準建物の耐震補強・耐震改修を検討する場合、どれほどの耐震性を確保するかで大きくコストが異なります。

その為、1度の大地震に耐えて命を守る必要最小限の耐震補強の耐震性と、命を守るだけでなく継続使用ができる耐震補強に必要な耐震性の要求性能が異なることをご理解頂いたうえで、検討されることが大切です。

そのご参考として、震度と地震被害、命を守る耐震補強、継続使用の可能性に関して以下ご案内します。

4,震度と地震被害の関係

木造建築物は、建物の柱・梁・壁などの主要な構造部分に木材を使用した建築物のことで、日本の気候風土に適し、古来より使用されてきました。

住宅ストック戸数で木造は7割近く、現在も新設一戸建て住宅の9割が木造と高い割合を占め、多くの人々の住まいを支えています。

令和5(2023)年の木造の新設住宅着工戸数における工法別のシェア※1は、木造軸組工法(在来工法)※2が77.7%、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)が20.0%、木質プレハブ工法が2.3%と、主に木造軸組工法※2により新設されています。

※1 出典:林野庁 木材利用の動向

※2 木造軸組工法は、「その9 木造住宅の歴史と耐震性の変遷」をご参照下さい。

木造建物の地震被害は、建物の耐震性に大きく関係します。

【図23】出典:気象庁「気象庁震度階級の解説」より引用

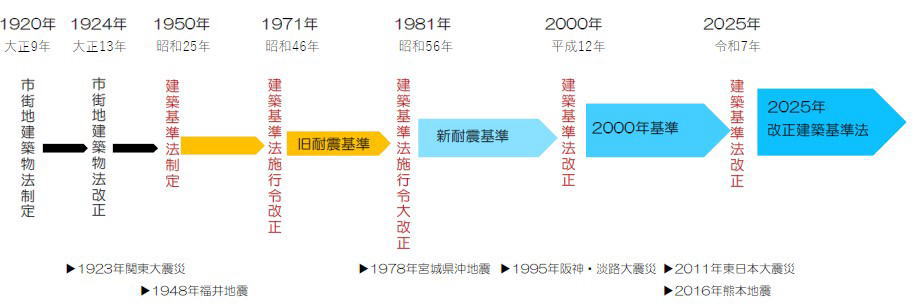

木造軸組工法は、1950年(昭和25年)に建築基準法が制定され、定められた耐震基準に従って建物が建設されるようになります。

1971年の建築基準法改正で、中地震の基準が盛り込まれ、1981年の建築基準法大改正(新耐震基準)では1978年の宮城県沖地震の教訓から、震度6強~7程度の地震でも倒壊しないとする大地震の規定が盛り込まれました。

2000年の建築基準法改正では、阪神・淡路大震災での甚大な被害の教訓を活かし、耐震性を大幅に強化され、住宅市場の透明性・品質向上を目的とした「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行されました。

2000年の改正で基準法の目標にほぼ到達しましましたが、阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震の教訓を活かし、2025年の基準法改正で木造住宅の耐震性が更に強化されました。

【図24】建築基準法の耐震基準の変遷

地震の震度が大きくなるほど、築年時期が古い住家ほど大きな地震被害が生じます。

その主たる原因は、1950年の建築基準法制定以降大地震で甚大な被害が発生するごとに、基準法が改定され新しく建設された建物の耐震性が向上してきましたが、建築時期が古くなるほど耐震性が低くなることと、漏水や蟻害等の経年劣化です。

【大地震と震度7の関係】

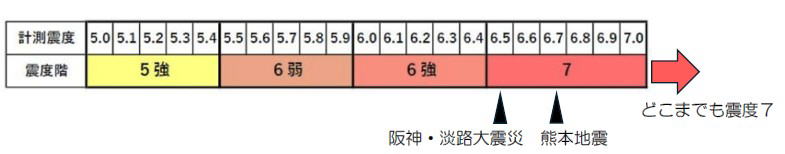

1995年兵庫県南部地震の現地調査結果から、震度7の揺れが有ったとされる範囲で観測された強震加速度波形から計測震度を算出すると6.5前後の値であったことから計測震度6.5以上を震度7と定義されました。

極めてまれに発生する地震の定義として、

想定する地震の揺れの強さは、地域により異なりますが、この揺れは、東京を想定した場合、震度6強から7程度に相当し、関東大震災時の東京、阪神淡路大震災時の神戸で観測された地震の揺れに相当します。

・・・とされています。

熊本地震本震の益城町宮前での震度7は、阪神・淡路大震災を上回る計測震度6.7 でした。

【図25】震度と震度階

兵庫県南部地震以降、震度7(計測震度6.5以上)の大地震が各地で発生しています。

2004年新潟県中越地震:新潟県川口町※(計測震度6.5)※現:新潟県長岡市

2011年東北地方太平洋沖地震:宮城県栗原市(計測震度6.6)

2016年熊本地震 前震:熊本県益城町(計測震度6.6)

2016年熊本地震 本震:熊本県益城町(計測震度6.7)

2018年北海道胆振東部地震:厚真町鹿沼(計測震度6.5)

2024年能登半島地震:志賀町香能(計測震度6.6)

「震度7は最大級の被害をもたらすもの」で、震度8は設けられていません。

震度階や計測震度の上限域は、建物倒壊の危険性のみならず、社会インフラを含めた都市機能の破壊に至る最大級の被害をもたらす領域として認識しておくことが大切です。

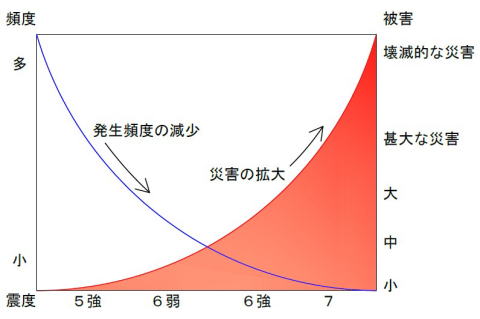

【図26】震度と被害のイメージ図

近年、日本各地で自然災害が頻発し激甚化していますが、老朽化した社会インフラが急速に増加していき、今後の地域防災力の低下が懸念されています。

最大級の被害をもたらす震度7は、道路・橋梁・鉄道路線・上下水道・電気・ガス・水道・電話・などの社会基盤インフラが甚大な被害を受け、その環境に見舞われます。

平成26年版 防災白書「大規模広域災害と自助・共助の重要性」で、首都直下地震や南海トラフ地震のような大規模広域災害が発生した直後には、状況にあわせて適切な避難行動を行う等自分自身の命や身の安全を守るとともに(自助)、隣近所で協力して生き埋めになった人の救出活動を行ったり、子供や要配慮者の避難誘導を行う等地域コミュニティでの相互の助け合い等(共助)が重要になってくる。

・・・と述べられています。

震度5強で建物に被害が無くとも、棚が倒れて下敷きになるかもわかりませんので、まずは身の回りの防災対策が大切です。

震度6弱~6強は、建物被害を低減するための減災対策として耐震化と共に、特に築年の古い建物の人の命を守る耐震補強が重要です。

震度7は、地域社会に大規模な災害を引き起こすものであり、まずは安全な場所に避難出来ることが最優先です。

【ご参考】

政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」

内閣府防災情報のページ「今日から始める私の防災のページ」

【震度と地震被害の関係】

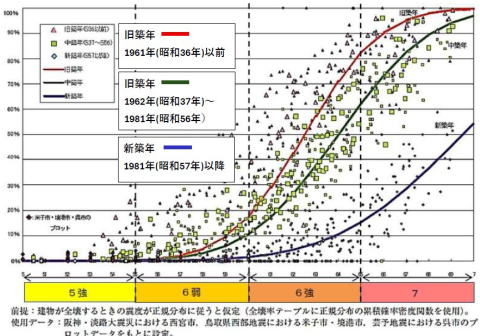

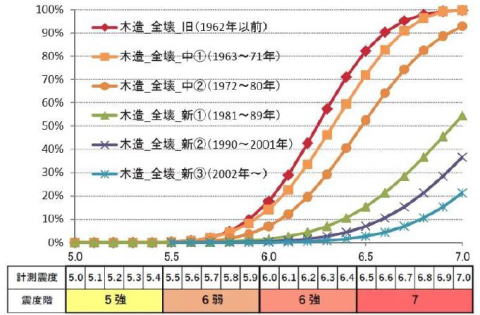

築年別の全壊率と震度との関係を以下のグラフでまとめられています 。

全壊は補修により元通りに再使用することが困難なもので、倒壊が含まれます。

【図27】出典:内閣府防災情報のページ 平成22年版 防災白書 木造建築物の全壊率テーブルより引用 :図の下に震度階を追記

図27の全壊率の曲線は築年別のグループ内でばらつきのあるデータの平均的な傾向を示したものです。

グラフから、1980年以前(旧耐震基準)と1981年以降(新耐震基準)の間で全壊率に差が有ることが分かります。

又、築年が旧耐震基準の震度6強で、震度6弱側と震度7側では全壊率が大きく異なり、震度6強での全壊率として、一括りでは見ることはできません。

震度6強は、6強弱・6強強と2分割した方が良い程です。

旧築年の建物は計測震度6.5で60~80%程が全壊に至る可能性があります。

過去の震度7の大地震で計測震度6.7以上は発生していませんが、仮に計測震度6.9以上の場合は旧築年でほぼ100%全壊することになります。

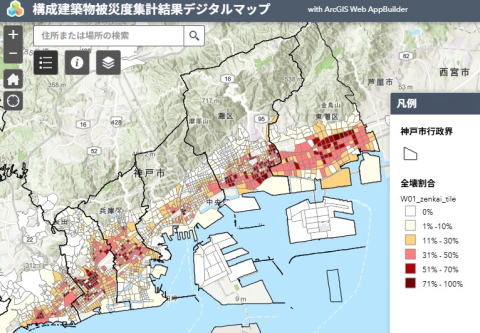

神戸市「阪神・淡路大震災25年 災害デジタルアーカイブ 」の構成建築物被災度集計結果デジタルマップで、震災の帯と呼ばれる活断層付近の全壊割合が確認できます。

震度7(計測震度6.5相当)の揺れにより、築年の古い木造住宅が多い地域で高い全壊率であることが分かります。

【図28】出典:神戸市

東京都で作成された全壊率曲線は、地震の震度と築年別の違いを、より細かく区分してまとめられています。

1981年以降の新耐震基準の建物であっても、震度7で全壊が増えていくことが分かります。

【図29】出典:東京都防災ホームページ 南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定(平成25年5月14日公表) より引用 :計測震度・震度階を追記

更に全壊と半壊を合わせた全半壊のグラフが以下になります。

全壊・半壊は「3,まずは被災状況の判定が必要です」でご案内した被害状態になります。

【図30】出典:同上

計測震度6.0(震度6強)で1971年以前の旧築年では全半壊が60%に達しています。

図20と見比べると、全壊20%弱に半壊が40%程発生することになります。

震度5弱から半壊が発生し、震度5強より増加する傾向が分かります。

【熊本地震の地震被害から見る新耐震基準の耐震性】

建築基準法の耐震性は、2025年の改正で更に向上しましたが、それ以前は2000年基準が最新の耐震基準でした。

2000年規準では無被害が61.4%と大幅に増加していますが、「耐震等級2」の住宅に倒壊が発生しました。

【図31】出典:国土交通省(熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書)

大破・倒壊で着目して見ると、旧耐震基準で45.7% 新耐震基準で18.4% 2000年規準で6.0%と耐震性が向上していることが分かります。

継続使用(無補強・補修)されている建物の割合が、旧耐震23%・新耐震57%・2000年基準82%と、耐震性の向上により大きく改善されています。(2年後の現地調査:図19参照)

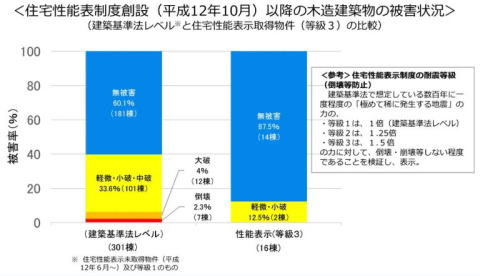

【震度7に耐える耐震等級3】

阪神淡路大震災を遥かに超える大地震であった熊本地震では、新耐震基準の住宅や耐震等級2の住宅に倒壊が発生しましが、耐震等級3は無被害~小破でした。

【図32】出典:国土交通省(住宅性能表示制度創設以降の木造建築物被害状況)

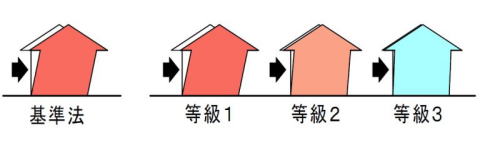

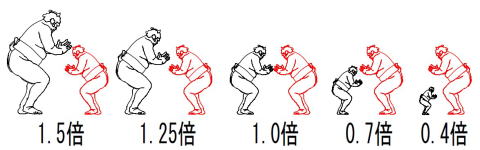

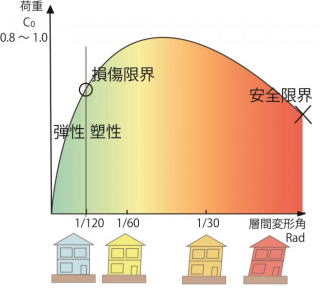

【耐震等級1・2・3の耐震性の違い】

耐震等級

地震に関して、基準法で定められた大地震に対する倒壊防止と中地震に対する損傷防止に分けて、1〜3の等級で区分されています。

耐震等級1:建築基準法と同等の地震力

耐震等級2:建築基準法の1.25倍の地震力

耐震等級3:建築基準法の1.50倍の地震力

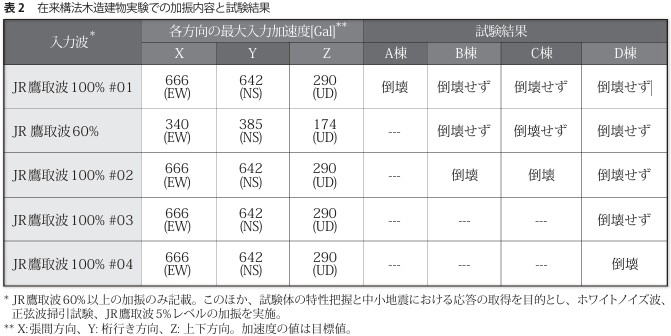

2004年(平成16年)~2006年(平成18年)に、住宅品確法等級1.2.3の実大2階建て木造住宅で実大振動試験が行われました。

1995年兵庫県南部地震の小部海洋気象台で得られた地震波形(JMA神戸海洋波)を用いた実大振動試験で生じた最大層間変形角は、

等級1:1/5rad・・・倒壊

等級2:1/13rad・・・大破

等級3:1/26rad・・・中破

となりました。

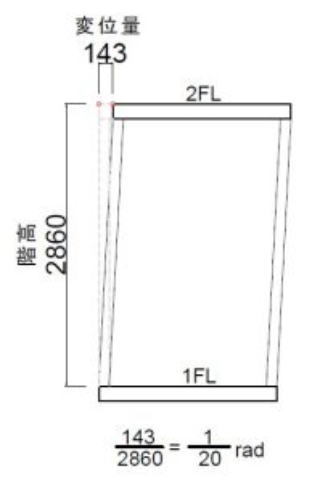

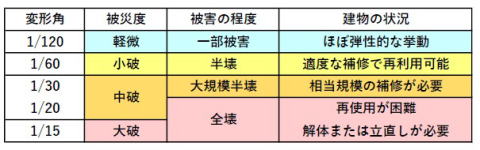

rad(層間変形角)は、建物の変形角度を示す値です。

例えば、階高が2860㎜で2階の床が143㎜変位した場合、143/2860=1/20radの角度の変形が生じています。

【図33】変形角と被災度の目安

同様の算出で、1/〇の、〇の数値が小さくなるほどに大きく変形していることになります。

【図34】変形角と被災度の目安

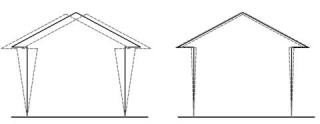

同じ地震力でも、等級の違いで建物に生じる変形に差が生じます。

【図35】耐震性の低い建物と高い建物

【図36】耐震等級1・2・3

等級1では倒壊状態の破壊が生じましたが、等級3では一部の部材を交換することにより容易に復旧が可能であったと報じられています。

熊本地震で耐震等級3は、無被害・軽微・小破に留まっています。

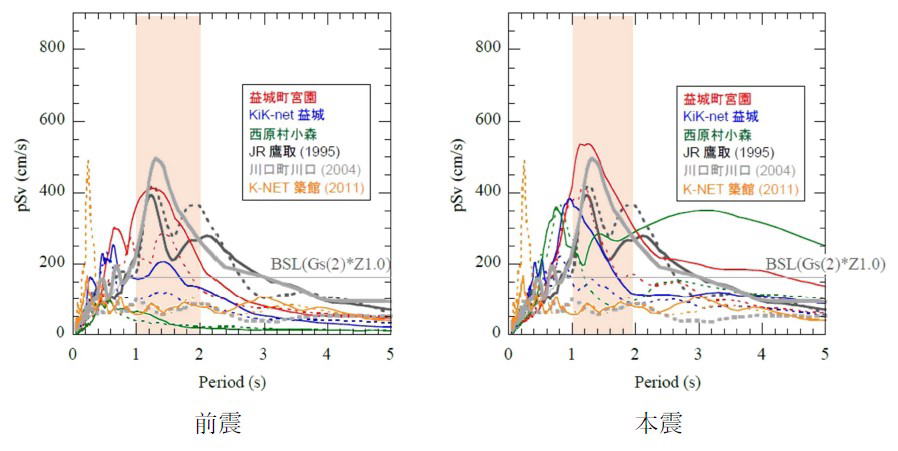

【備考】同じ震度7でもキラーパルス成分の違いが有ります。

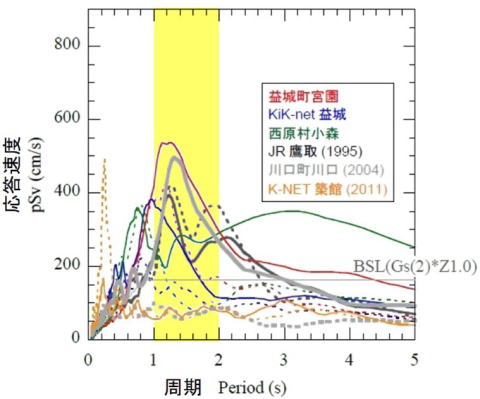

JMA神戸海洋波

1995年兵庫県南部地震の強震記録で、甚大な被害を引き起こしたものとして JMA神戸海洋波とJR鷹取波がよく用いられ、計測震度が対象としている周期0.1~1秒の範囲は、ほぼ同レベルで震度7ですが、古い木造建物に甚大な被害を引き起こす周期1~2秒のキラーパルスは、JMA神戸海洋波はJR鷹取波の半分程度です。

兵庫県南部地震のJR高取波や熊本地震本震の益城町宮園波に見られるように、周期1~2秒の地震動が、木造建物の地震被害に大きく影響します。

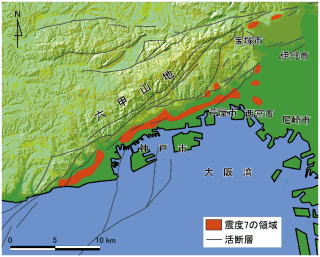

阪神・淡路大震災で、淡路島北部を震源とする兵庫県南部地震により震源から離れた神戸市街地で震度7を記録し甚大な被害が発生した地域は「震災の帯」と呼ばれました。

神戸から阪神地域で東西長さ約20km、幅約1kmに帯状に連なって被害が集中した震度7の地域で、「キラーパルス」と「軟弱地盤」等の地下地質構造の影響で局地的な増幅が起きたことで、多数の木造住宅が倒壊する甚大な被害が発生しました。

【図37】出典:地震本部

阪神・淡路大震災25年 災害デジタルアーカイブの、構成被災度別建物分布状況図デジタルマップに、建物の被害状況の詳細な記録が有ります。

【図38】出典:神戸市

●ランクC (再使用不可・・・修理で住める見込みが非常に少ない)

●ランクB (大幅な修理で再使用可能・・・大幅な修理で住める可能性あり)

●ランクA (軽微な損傷で使用可能・・・少しの修繕で住める可能性あり)

●外観上の被害なし

で表示されています。

活断層付近の震度7の「震災の帯」に●ランクCの被害が集中していますが、●ランクCだけでなく●ランクB●ランクA●外観上の被害なしの建物も有ることが分かります。

熊本地震で本震(震度7)のキラーパルス成分は、兵庫県南部地震のJR鷹取波を大きく上回るものでした。

グラフの横軸が周期で、縦軸が建物に生じる地震力の大きさ(応答速度)を表します。

【図39】出典:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」

周期1~2秒の範囲に背景色を追記

キラーパルスに関しては、「5,人の命を守る繰り返しの揺れに耐える耐震性」で再度ご案内します。

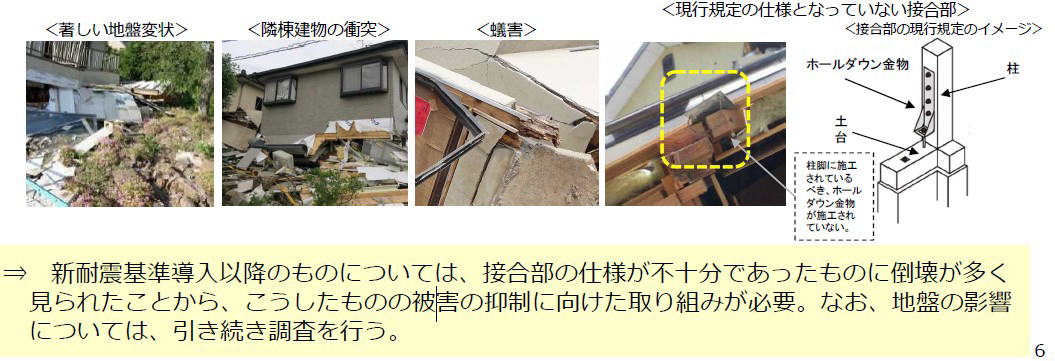

【新耐震基準建物の倒壊原因】

大地震の規定が盛り込まれた新耐震基準の建物であっても倒壊が発生しています

新耐震基準の建物の倒壊原因はどの様なものでしょうか?

新耐震基準の建物は、耐力壁が多く、スレート屋根・金属屋根で屋根が軽く、柱・梁・桁の接合が強いため、地震時の建物の揺れが小さく損傷が少ない傾向に有り大地震に耐えれる印象が有りますが、熊本地震で倒壊被害が発生しました。

国土交通省の「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイントで、木造建築物の倒壊の原因分析(新耐震基準)でまとめられています。

・・・以下引用

○分析の結果、被害要因として、著しい地盤変状の影響(2棟)、隣接建物の衝突による影 響(1棟)、蟻害(2棟)、現行規定の仕様となっていない接合部(73棟)が確認できた。

また、震源や地盤の特性に起因して局所的に大きな地震動が建築物に作用した可能性がある もの※も一定数あった。(被害要因の重複含む)

○ また、接合部の仕様を明確化した平成12年(2000年)6月以降に建築されたもので倒壊したもの(7 棟)のみで見ると、被害要因は、現行規定の仕様となっていない接合部(3棟)、著しい地盤変状の影響(1棟)、震源や地盤の特性に起因して局所的に大きな地震動が建築物に作用 した可能性があるもの※(3棟)であった。

【図40】出典:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書

・・・引用終わり

ザクっとしたイメージですが、地震動は揺れのエネルギーです。

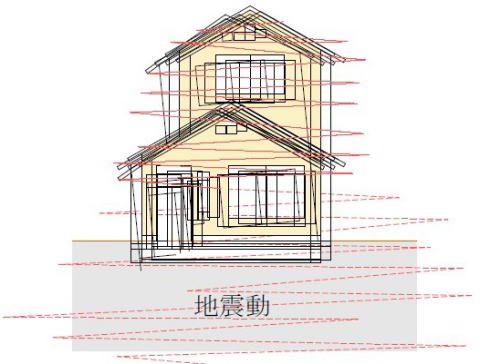

【図41】建物に伝わる地震動

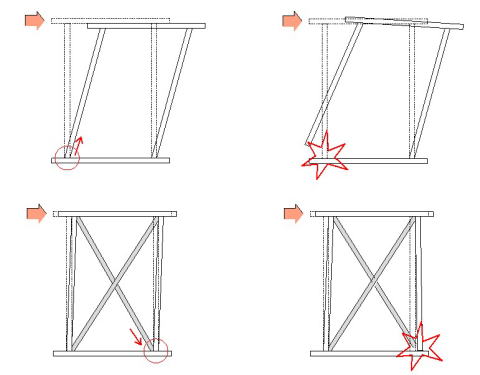

地震のエネルギーが揺れとして建物に伝わり、エネルギーの受け止め方が、主に建物の変形で受け止めるか、力で耐えて変形を押えるかになります。

【図42】エネルギーの受け止め方による接合部の損傷の違い

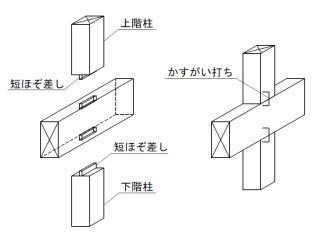

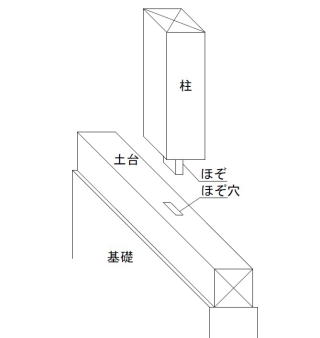

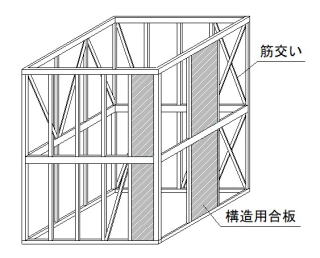

在来軸組工法は、土台・柱・梁・桁・筋交い等の主要な構造を木材の軸組で構成する構法で、ほぞ・ほぞ穴による接合を基本とし、くぎや金物によって接合部を補強する、柱と梁をピン接合する構造です。

築年の古い建物では、耐力壁が少なく、仕口は釘打ち・かすがいの固定で、柱頭・柱脚の接合部の結束が緩く、柱脚のほぞ抜けや柱頭・柱脚部の損傷が原因で倒壊に至っています。

【図43】短ほぞ差し・かすがい打ち

阪神淡路大震災や熊本地震の直下型大地震では、横揺れの前に、凄まじい縦揺れで建物が飛び上がり、多くの建物で「柱のほぞ抜け」と呼ばれる、柱と土台が離れてしまう現象が生じました。

【図44】柱のほぞと土台のほぞ穴

現在は、筋交いを使った耐力壁以外に、構造用合板などの面材を使った耐力壁が使用され、ブレース構造に壁式構造の耐震要素も併せ持つ構法で耐震性が大幅に向上し、2000年(平成12年)6月に改定された耐震基準で、接合部の仕様が明確化されました。

【図45】現在の在来軸組工法

それ以降は、各接合に生じる力に応じた接合金物を選択して使用することになりましたが、規定の仕様となっていない接合部が原因で、力負けして破壊が生じて倒壊に至った建物が有ります。

どちらの場合も、地震力に対して弱い箇所が有ると損傷や破壊が発生します。

耐震等級3では数度の震度7に耐えることが出来ますが、地震規模・蟻害・地盤等も影響しますので100%絶対安全とは言い切れません。

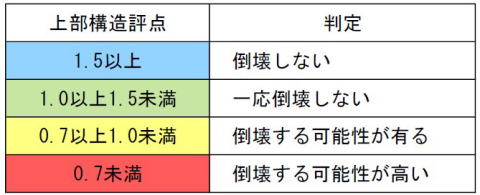

【上部構造評点と地震被害の違い】

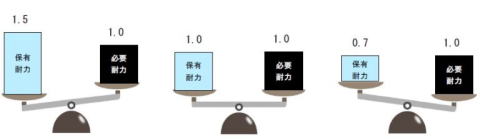

上部構造評点とは

地震に耐える為に建物に必要な耐力と、現在の建物が保有する耐力の比率になります。

【図46】上部構造評点のイメージ

上部構造評点が1.0の場合、地震に耐える為に建物に必要な耐力と、現在の建物が保有する耐力が均衡している状態になります。

【図47】上部構造評点のイメージ(我が家の海と地震山)

見た目のイメージとしては、こちらの方が分かりやすいかと思いますが、耐力と耐力の比率になります。

耐震性の判定は、上部構造評点を基準に以下で区分されます。

【図48】上部構造評点

地震の震度と耐震性(評点)の被害の違い

【図49】耐震改修チャート

この表は耐震診断及び耐震改修を行った結果としての、上部構造評点で分類されています。

建築時期の建築基準法と上部構造評点の目安は

旧耐震基準 1981年(昭和56年)5月以前・・・■0.4

新耐震基準 1981年(昭和56年)6月~2000年(平成12年)5月・・・■0.7

2000年基準 2000年(平成12年)6月~2025年(平成12年)3月・・・■1.0

になります。

2025年(令和7年)4月建築基準法改正では、審査が厳格化され1.0以上を最低基準とし、1.5以上が推奨されます。

2000年基準の建物で1.0以上であっても、厳格化された2025年基準で見ると1.0未満の可能性が有り、耐震補強が必要になる場合が有ります。

図49から、震度6強で倒壊を防ぐ評点は0.7以上、震度7では1.3以上が必要と言えます。

旧耐震で見られる評点0.4では、震度6弱でも倒壊する危険性が有り、少なくとも0.7以上にすることが重要です。

そして、継続使用として見る場合、小破の震度6強・震度7が空欄になっています。

このチャートの趣旨は、1度の大地震で命を守るためにはどの程度の耐震性が必要かの目安を見るためのものです。

評点が、1.3以上必要なことは分かりますが、実際どれほどの評点が必要になるのでしょうか?

このことは、後にご案内するEディフェンスの実大振動実験をご参考ください。

耐震補強で得られる評点の耐震性は、品格法の等級の耐震性と同等とは言えませんが、1度の地震の耐震性としては、耐震チャートと前述の実大震動試験の結果は整合しています。

但し、

国土交通省の「新耐震基準の木造住宅の 耐震性能検証法 (新耐震木造住宅検証法)」で、

・・・判定に「一応」とあるのは、建築基準法で考慮していない耐力要素も評価に含んでおり、余力が少ない点等の他、不確定要素も含まれるため、新築で建築基準法を満足している建物と全く同じ性能とはいえないためである。

・・・と述べられているように、耐震補強による評点と現行法の耐震基準とは同じ性能といえません。

1度の大地震で倒壊しないことを考える上で、活断層近傍では、震度6強・震度7の可能性があり、評点1.3以上の耐震性が必要です。

居住地の身近に存在する活断層を調べておくことがとても大切です。

上町断層帯の地震では、広範囲に渡り震度6強以上の揺れが生じる危険性が有ります。

上町断層帯の地震(M7.6)により想定される震度分布

【図50】出典:内閣府平成20年版防災白書

日本の多くの大都市は大河川の下流域に立地しており、台地や平地に街が広がっていますので、阪神淡路大震災や熊本地震と同様の地下地質構造による地震被害の甚大化が懸念されます。

同様の地下構造のある地域で、大阪の上町断層帯付近でも被害が集中するとの指摘があります。

5,人の命を守る繰り返しの揺れに耐える耐震性

耐震改修チャート(図39)の建物被害は一度の地震に対するものです。

大地震では、大きな余震が繰り返し起こることで建物の被害が拡大し、倒壊に至る危険性が高まります。

熊本地震では、熊本県上益城郡益城町でわずか約28時間以内に震度7の地震が2度発生し、前震後と本震後で町の様子ががらりと変わるほどに被害が拡大し、新耐震基準の導入以降に建てられた住宅の倒壊や大破も目立ちました。

【2度の震度7】

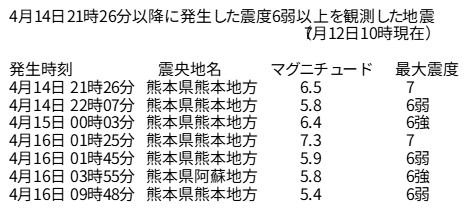

熊本地震では、4/14~4/16の3日間で震度6弱以上の大きな揺れが続けて発生しました。

内陸でマグニチュード6.5という大きな地震(前震:最大震度7)の後、同じ地域でマグニチュード7.3というさらに大きな地震(本震:最大震度7)が発生したこと、また、地震の活動域が熊本地方から大分県中部地方にかけての広範囲に及ぶことなどの特徴がありました。

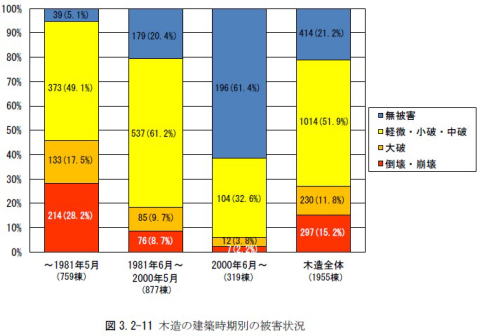

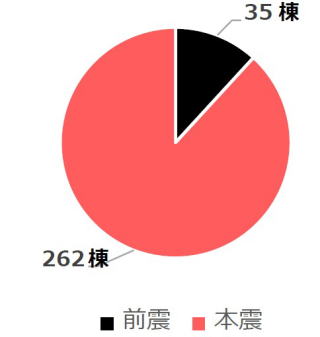

悉皆調査エリア内で確認された倒壊・崩壊297棟の内、35棟が14日の前震、262棟が16日の本震によるものです。

繰り返しの震度7で、1度目の震度7よりも2度目の震度7が大きい地震であったことが倒壊被害を拡大した原因です。

【図51】前震・本震の倒壊棟数

築年別で、旧耐震・新耐震・2000年基準の建物の内訳は以下になります。

【図52】倒壊・崩壊棟数の内訳

前震で損傷し、本震で更に損傷したことで倒壊被害が拡大しましたが、特に旧耐震の建物が繰り返しの大きな揺れに弱いことが分かります。

1981年以降の新耐震基準の建物でも2000年までの建物では、耐震診断を行うことが推奨されます。

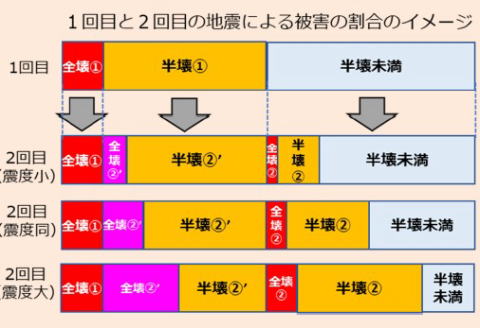

繰り返しの地震で被害が拡大することと、1回目の地震よりも2回目の地震が大きい場合に被害が大きく拡大することを以下の図で示されています。

【図53】出典:南海トラフ巨大地震の被害想定項目及び手法の概要( 令和7年3月)

【大地震では長期間にわたり余震が続きます】

大地震では、余震も大きな地震が発生し、その後も長期間にわたり規模を縮小しながら地震が継続します。

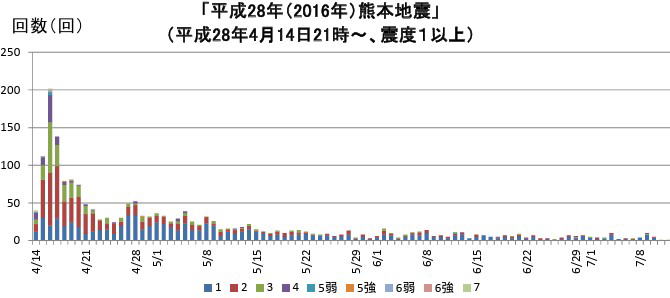

「平成28年(2016年)熊本地震」について(第23報) 14日21時26分~21日10時00分の1週間で、損度7を含む震度1以上を観測する地震が756回発生しています。

震度7 :2回

震度6強:2回

震度6弱:3回

震度5強:3回

震度5弱:7回

震度4 :74回

震度3 :182回

震度2 :325回

震度1 :158回

揺れの規模や回数は徐々に収まっていきますが、21日以降も余震が続いています。

【図54】出典:気象庁ホームページ「平成28年(2016年)熊本地震」について(第41報)

熊本県熊本地方、熊本県阿蘇地方、大分県西部、大分県中部の震度1以上の最大震度別地震回数表 の4/14~6/30の記録を抜粋

余震が多かった内陸部の大地震として、2004年新潟県中越地震が挙げられます。

東日本大震災では、今もなお余震が広い範囲で続いています。

たとえ1度の大地震で全壊しなくとも、繰り返しの地震で損傷が拡大し半壊・全壊に至る危険性が有りますので、繰り返しの揺れに耐えれることが重要です。

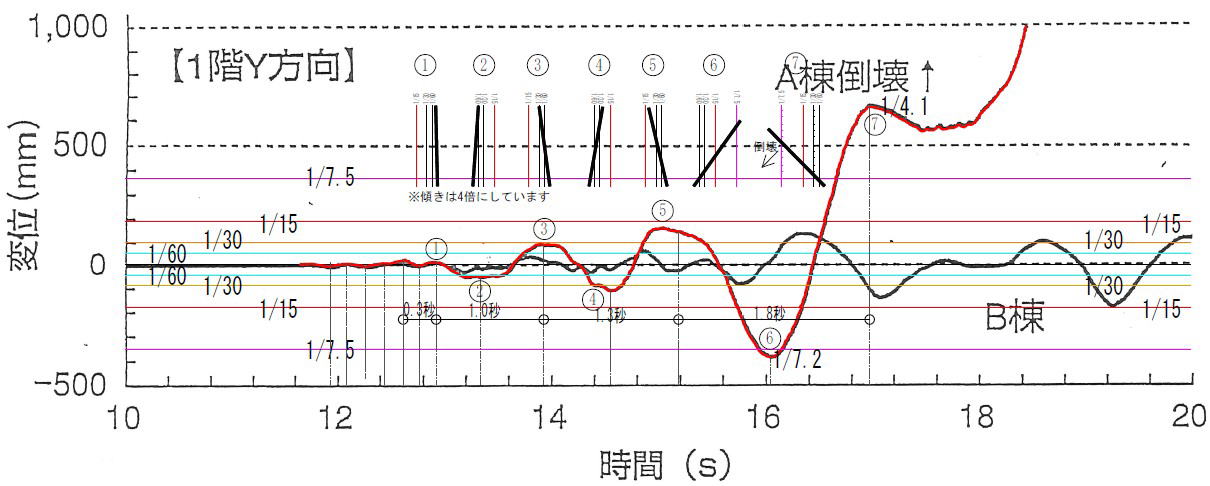

【わずか19秒で倒壊した旧耐震基準の建物】

旧耐震基準の木造住宅で無補強と耐震補強した場合の違い

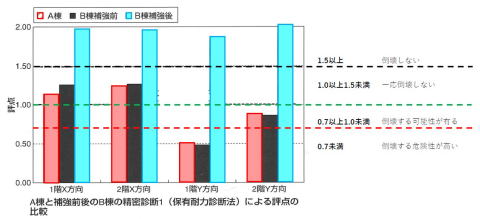

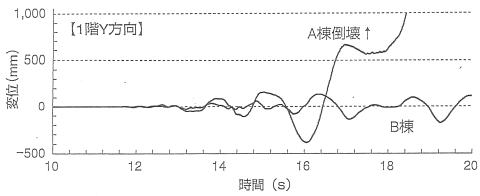

1974年建築の「2階建て既存木造住宅」をEディフェンスに移設し、実大三次元振動台実験が2005年に行われました。

【写真4】出典:防災科研ニュース 2008.4 春

A棟・B棟の2棟は無補強の状態でほぼ同じ上部構造評点で、共にY方向が低く「倒壊する可能性が高い」判定になっています。

【図55】出典:建築技術2007年8月号既存木造住宅の耐震性は「今」:色分けと右コメントを追記

加振実験映像は、防災科研Eディフェンス「加振実験映像」のページで「2」木造住宅 -在来軸組構法-(2005年11月)よりwmvファイルをダウンロードして実験映像を見ることが出来ますので、ぜひご確認ください。

A棟(無補強)及びB棟(耐震補強)の振動台実験の結果

【図56】出典:建築技術2007年8月号既存木造住宅の耐震性は「今」

【図57】図46に追記

図56のグラフは、振動により建物に生じた1階Y方向の変位(傾き)の記録です。

図57のグラフは、変位(rad)と周期(秒)、及び①~⑦の傾き(を5倍で表示しています)を追記したものです。

【写真5】出典:防災科研ニュース 2008.4 春

A棟(評点0.5)は負側1/7.2radまで変形した後、正側への揺れで倒壊しました。

B棟(評点1.8)は1/15radまで変形しましたが倒壊しませんでした。

・倒壊を免れましたが、損傷が進んで変形が1/60→1/30→1/15と大きくなっていく状況が見られます。

・1/15radは大破(=全壊)になります。

・構造用合板や筋交いの外れ、接合部金物の緩み、目地の抜けは生じましたが、損傷部を評価せず算出した評点は1.02と「一応安全」なレベルに留まりました。

又、1回目で大破(=全壊)でしたが、あとでご案内する繰り返しの振動台実験で、

2回目(余震として震度6強相当)で1/10radと変形が進んだものの倒壊には至りませんでした。

更に、3回目(震度7)で倒壊しました。

耐震性に大きくかかわる建物の軸組の緩みや耐力壁の損傷が進むことで、修復して継続使用することが困難になり、更に損傷が大きくなることで倒壊に至ります。

【図58】地震力と変形の関係

弾性変形は、無被害から軽微な損傷に留まる変形です。

塑性変形は、地震の揺れにより建物に緩みや損傷が発生して、地震が収まった後でも元に戻らない変形で、変形が大きくなる程に損傷が拡大します。

【図59】変形角と被害の関係

A棟は、①以降左右に揺れる度に変位(変形)が大きくなり周期が伸びていき、数度の揺れて倒壊しました。

倒壊を防ぐためにはB棟のように1/15「大破」に留めることが重要です。

継続使用のためには、被害が1/30「中波」では困難で、1/60「小破」以下に留めることが重要です。

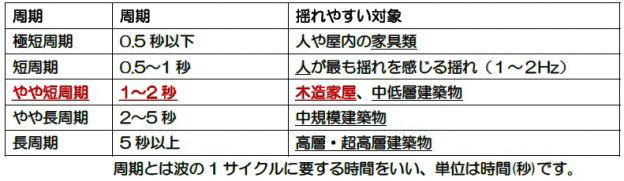

【木造住宅の大敵キラーパルス】

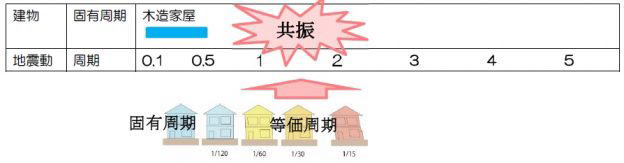

木造住宅の固有周期は、最近の頑丈な木造家屋で0.1~0.3 秒ほど、古い木造家屋で0.3~0.5 秒ほどで、木造家屋の固有周期はほぼ0.1秒~0.5秒までの範囲になります。

地震動の周期の成分の内、木造住宅が1~2秒の周期の地震動の影響を大きく受けます。

【図60】周期と揺れやすさ

木造家屋の固有周期の0.1秒~0.5秒が、築年の古い木造家屋で、地震の周期の1~2秒に大きく影響を受けるのでしょうか?

旧耐震の建物は、土葺瓦屋根・桟瓦葺で屋根が重く、耐力壁が少なく、柱・梁・桁の接合が緩いため、地震時の震度が大きくなるほどに建物の揺れによる緩みが大きくなり、損傷が大きくなります。

損傷が進むと、建物の固有周期が長くなっていき(この伸びた周期を「等価周期」と呼びます)「キラーパルス」と呼ばれる地震の揺れの周期が1~2秒の地震動と

【図61】キラーパルスとの共振

A棟も大きく揺れ出す13秒程までは建物の固有周期は~0.3秒程ですが、繰り返される建物の揺れで緩みが拡大し、固有周期が伸びていき、1秒を越えて揺れが大きくなって、倒壊に至る経緯が図52から分かります。

耐震性の低い木造建物では、数度の揺れで変形が一気に大きくなり、逃げる間もなく人の命を奪う倒壊に至ります。

「熊本地震」の益城町宮園波のキラーパルス成分は、阪神淡路大震災を招いた「兵庫県南部地震」で計測されたJR高取波と1度目の余震で同等以上で、2度目の本震が遥かに大きかったことが、以下のグラフから読み取れます。

【図62】出典:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」

周期1~2秒の範囲に背景色を追記

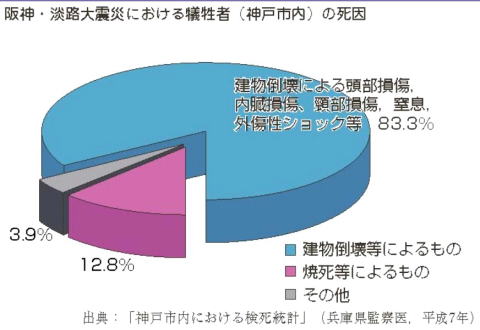

【人命を奪う耐震性の低い建物の倒壊】

耐震性の低い建物は大地震時に倒壊に至る危険性が高く、阪神・淡路大震災で亡くなられた方の8割以上が、建物の倒壊による圧迫死でした。

【図63】出典:内閣府 平成16年版防災白書

圧迫死の内訳では、一瞬の圧死が約8%で、それ以外は窒息により亡くなられています。

耐震性の低い建物で、このような過酷な悲劇を繰り返さないために、建物の倒壊を防ぐ耐震補強がとても大切です。

【繰り返しの地震に耐える耐震補強の重要性】

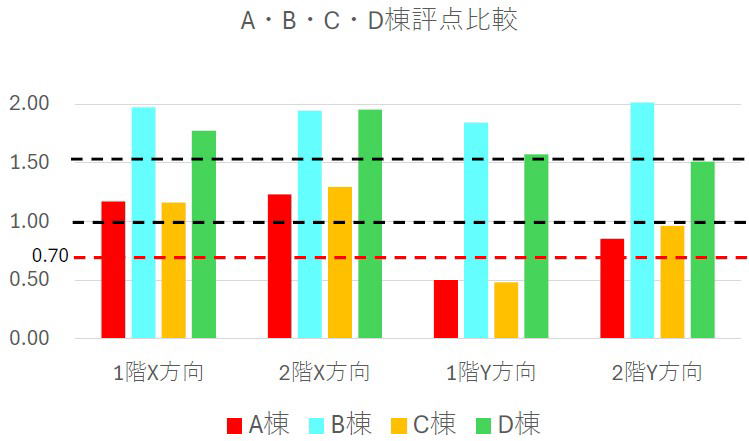

Eディフェンスで、更に2006年には、A棟を新築で可能な限り再現したC棟、D棟で、C棟はそのまま、D棟には耐震補強を行って加振実験が行われました。

C棟D棟は1974年時点の旧耐震基準で建築された、経年劣化が無い新築です。

B棟では「理想的な耐震補強」が施されましたが、D棟は「不充分な耐震補強」として、柱脚接合部で基礎にN値計算による緊結をしないで、土台と柱を接合金物で補強した不充分な補強です。

こちらの加振実験映像は、【10】木造住宅 -在来軸組構法(2)-(2007年2月)で見ることが出来ます。 その他、伝統工法や3階建て木造住宅の加振実験の映像が有りますの、ぜひご確認ください

【図64】出典:建築技術2007年8月号既存木造住宅の耐震性は「今」:評点よりグラフを作成

1974年時点の旧耐震基準建物A・B・C・D棟

A棟■:移設した建物

B棟■:移設した建物で理想的な耐震補強

C棟■:新築した建物

D棟■:新築した建物で不充分な耐震補強

【旧耐震基準でも、補修・補強・耐震補強で繰り返しの揺れに耐える】

A棟(無補強)・B棟(耐震補強)・C棟(無補強)・D棟(耐震補強)の振動台実験の結果

【図65】出典:防災科研ニュース 2008.4 春

A棟:1回目震度7で倒壊

B棟:1回目震度7で倒壊せず。2回目(余震震度6強相当)で倒壊せず。3回目震度7で倒壊

C棟:1回目震度7で倒壊せず(玄関側で1/6rad程度変形)3回目震度7で倒壊

D棟:C棟倒壊時でも大きな損傷は見られず 。5回目震度7で倒壊

防災科研ニュース内のコメントで、

新築であるC棟の被害から、1981年以前の基準に沿って建てられた住宅に対する耐震補強の必要性が改めて示されました。

また、A棟とC棟の実験結果から、ほぼ同一の仕様である建物の場合、経年変化により耐震性能がさらに低下する可能性のあることがわかります。

また、C棟とD棟の実験結果から、不十分であっても適切な評価に従い耐震補強を実施すれば、補強した分の耐震性能の向上が得られる可能性の高いことがわかりました。

・・・と、述べられているように、

・旧耐震基準の建物でも、耐震補強すれば1度の震度7の地震で倒壊することを防ぐことが出来る

・経年劣化により耐震性が低下するため、耐震補強と共に経年劣化の補修も適切に行えれば、数度の繰り返しの大地震にも耐えることが出来る

・・・ことが可能と言えます。

まずは、1度の大地震に耐え避難できる耐震性が重要です。

繰り返しの地震に耐えるためには、耐震性と共に劣化対策が重要です。

震災後の生活を守るためには、継続使用ができる耐震性が重要です。

耐震リフォームには、適切な補修・補強による劣化対策が欠かせません。

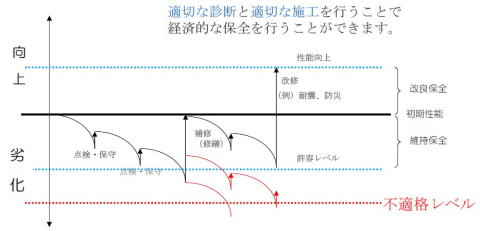

【図66】維持保全の概念図

耐震性は、地震に対する建物の強さを表す言葉です。

建物の劣化によって、耐震性が徐々に低くなっていきます。

耐久性は、建物の強度だけでなく、構造部分から設備、建具、仕上材など建物全体に当てはまります。

住宅の耐震性能の維持に、住宅の耐久性が高いことが大切です。

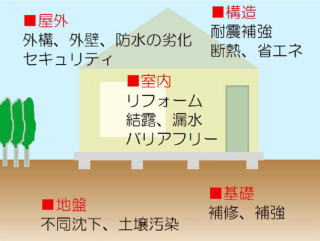

【図67】住まいの安全と安心

耐震補強は、

・想定される地震の大きさに対して、建物の耐震性をどの程度まで確保するか

・劣化による機能低下をどの程度まで補修して回復できるか

が、被災度に影響すると言えますが、上部構造だけでなく、基礎・地盤・擁壁に対しても劣化等の診断が重要です。

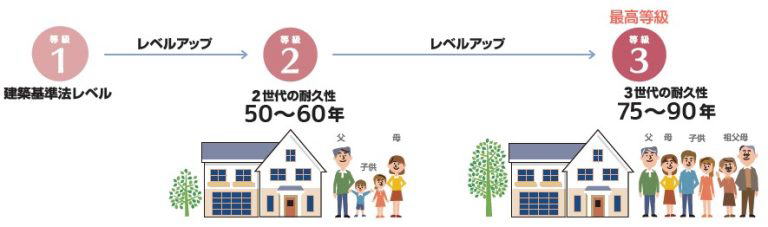

6,長期的な継続使用のための「耐震」と「劣化対策」

品確法の「耐震等級」と「劣化対策等級」

品確法の等級で、地震に対する等級として耐震等級(構造躯体の損傷防止)が有りますが、

【図68】出典:国土交通省資料 住宅性能表示制度かんたんガイド

構造躯体の長期的な耐久性の等級として、劣化対策等級(構造躯体等)が有ります。

【図69】出典:国土交通省資料 住宅性能表示制度かんたんガイド

次の南海トラフ地震前の内陸部での地震活動期です

建築基準法の大地震は、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震・・・これは、関東大震災において東京で発生したと推定される地震の揺れや阪神淡路大震災において神戸で観測された地震の揺れに相当します。

・・・と解説されています。

しかし近年では、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震が、1995年(平成7年)阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震以降、地震活動が活発化し、日本各地で幾度も発生しています。

地震は以下の図のように、周期的に発生する海溝型地震の前後、内陸部で活断層による地震が発生し、地震が多い活動期と地震が少ない静穏期を繰り返します。

現在は、次の南海トラフ地震前の活動期に入っており、今後も活断層地震に注意が必要です。

【図70】出典:内閣府防災情報のページ「中部・近畿圏直下地震対策」より引用

(図は2006年12日公表のもので、2013年淡路島地震・2018年大阪北部地震・2024年能登半島地震は含まれていません)

その為、3世代住宅として~90年もの期間を考えると、海溝型の大地震や内陸部の活断層による大地震で幾度も建物が被害を受ける可能性があります。

この耐震性と劣化対策は、品確法だけでなく耐震補強・耐震改修でも必要な概念といえます。

大地震で建物に大きな被害が生じた場合、修繕費も被害に応じて大きくなりますので、事前に対策を講じておくことで安全性が高まり、修繕費も少なくて済むことにつながります。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

最後までご覧いただき有難うございました。

今回のテーマの、その時その後はどうなるの?は、住まいの耐震性に大きく依存しますので、ざっくりとですが概要をお伝えすることは出来たかと思います。

大地震による大災害を身近に感じることは、なかなか難しいことですが、阪神・淡路大震災の情景は今も心の奥深くに残っています。

平穏な時にこそ、その時その後はどうなるのかを前もって考えることは、とても大切なことと思いますので、少しでもご参考になりましたら幸いです。

品確法の耐震等級3では、数度の震度7に耐えることができますが、築年が古くなるほどに継続使用が難しくなり、人の命を守るための耐震性の重要度が上がります。

次回は、その11を以前にご案内していますが、ただいま改定中です。

築年の古い建物の、倒壊を防ぐ耐震と継続使用の耐震をテーマにご案内します。

2025年11月14日改定

京都府・大阪府・滋賀県・奈良県で、耐震診断・耐震補強に関するご相談は、「構造物の医者」の石山テクノ建設に、お気軽にご相談ください。

電話でのお問合せ:

TEL : 075-682-4377 (平日 9:00~17:00)

メールでのお問合せ

お問い合わせフォーム